- 手機(jī)專業(yè)圈

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn - 電腦專業(yè)圈電腦專業(yè)圈

請?jiān)陔娔X端訪問:

www.quanpro.cn - E-file管理后臺

面對食物匱乏,蠣鷸將何去何從?

專業(yè)號:中國沿海濕地保護(hù)網(wǎng)絡(luò) 2022/7/2 9:41:27

自1973年以來,世界各地在每年的6月5日慶祝世界環(huán)境日。2022年的主題活動是“只有一個(gè)地球”。在聯(lián)合國第一次人類環(huán)境會議召開50周年之際,中國將“共建清潔美麗世界”作為環(huán)境日的主題,旨在促進(jìn)全社會增強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識,投身生態(tài)文明建設(shè),在共建美麗中國的同時(shí),進(jìn)一步體現(xiàn)中國在全球生態(tài)文明建設(shè)中的重要參與者、貢獻(xiàn)者、引領(lǐng)者作用。

值此之際,我們來看一篇關(guān)于越冬蠣鷸的文章,看看它們在瞬息萬變的全球環(huán)境下,如何面對前所未有的挑戰(zhàn)。在環(huán)境污染、棲息地喪失、人類對貝類食物的過度捕撈以及氣候快速變暖對食物數(shù)量的影響之下,這些鸻鷸是如何生存的。

▲正在覓食的蠣鷸。| 拍攝:Graham Catley

鳥類環(huán)志的過程中,科學(xué)家會給部分個(gè)體佩戴彩環(huán)。通過彩環(huán)個(gè)體的目擊回收記錄,人們發(fā)現(xiàn)許多越冬鸻鷸對覓食地的忠誠度非常高。它們會年復(fù)一年地在相同的河口,甚至是同一小塊區(qū)域內(nèi)覓食。在食物來源充足而穩(wěn)定的情況下,這種覓食策略行之有效,然而,如果食物數(shù)量大幅波動,這些鸻鷸又將如何應(yīng)對呢?

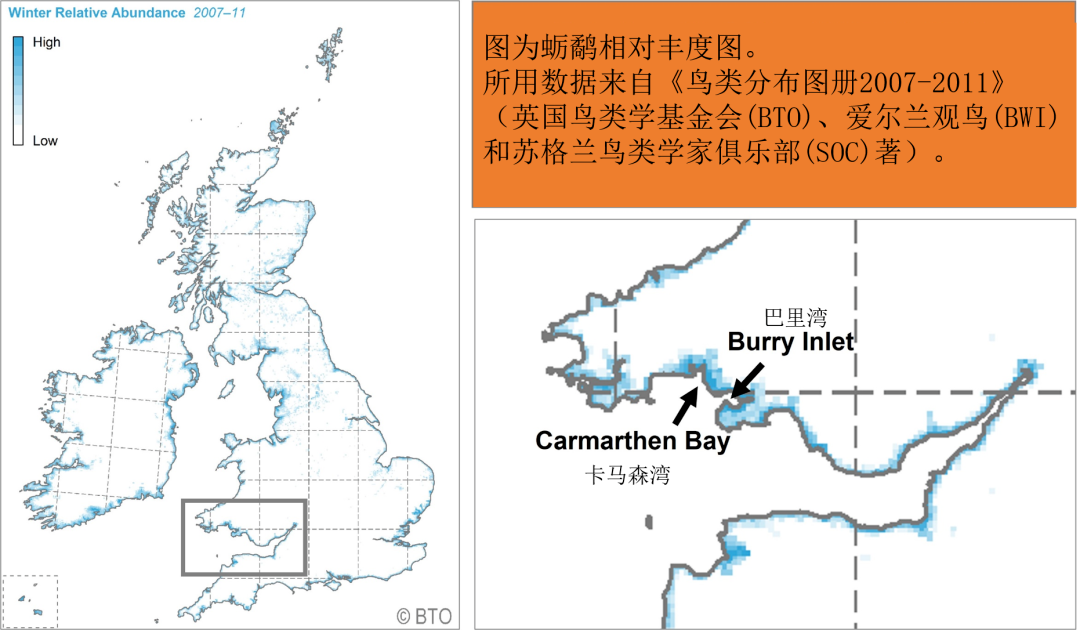

2021年,一篇發(fā)表在Marine Ecology Progress Series期刊的研究中,作者闡述了英國巴里灣(英國威爾士塞文河口的一部分)地區(qū)歐洲鳥蛤(Cerastoderma edule)數(shù)量的驟降對當(dāng)?shù)叵狕柗N群的影響。該研究表明,對于維持區(qū)域內(nèi)的蠣鷸及其他遷徙或越冬水鳥的種群數(shù)量而言,包含多個(gè)覓食地的保護(hù)網(wǎng)絡(luò)尤為重要,僅保護(hù)個(gè)別的水灣或河口遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

▲圖中所示的南威爾士是蠣鷸的重要越冬地。

食物減少了,鳥類會如何應(yīng)對?

當(dāng)食物數(shù)量相對較少,或者食物數(shù)量驟降時(shí),蠣鷸等鳥類將會如何應(yīng)對?這種情況下,它們可能做出以下三種選擇:

1. 原地等待并期待食物數(shù)量恢復(fù);

2. 移動到其他棲息地,且不再返回;

3. 暫時(shí)移動到其他棲息地,等待情況好轉(zhuǎn)。

如果大多數(shù)蠣鷸選擇第一種選項(xiàng)(即“原地等待并期待食物數(shù)量恢復(fù)”),那么,在食物數(shù)量減少或取食難度增加之后,當(dāng)?shù)氐南狕柗N群應(yīng)該不會出現(xiàn)大量個(gè)體移動到其他區(qū)域的現(xiàn)象,但種群的存活率或許會在一段時(shí)間內(nèi)有所下降。而一旦該地區(qū)的食物情況有所改善,此前由于食物不足而死亡的個(gè)體空出的生態(tài)位將很可能由新出生的蠣鷸逐漸補(bǔ)充。因此,在食物數(shù)量減少造成當(dāng)?shù)胤N群數(shù)量下降之后,隨著食物狀況的恢復(fù),在一段時(shí)間內(nèi),種群中會出現(xiàn)較高比例的亞成鳥,種群數(shù)量也將穩(wěn)步恢復(fù)。

如果一些蠣鷸個(gè)體由于當(dāng)?shù)厥澄锒倘倍苿拥狡渌麉^(qū)域,無論它們之后是否返回原處,這樣的移動都可以從整個(gè)越冬區(qū)域內(nèi)的鳥類數(shù)量調(diào)查和環(huán)志個(gè)體的目擊報(bào)告等結(jié)果中體現(xiàn)出來。如果當(dāng)?shù)叵狕柗N群中的一些個(gè)體移動到其他區(qū)域并不再返回,那么,當(dāng)?shù)胤N群在食物數(shù)量恢復(fù)后的數(shù)量變化恢復(fù)模式將類似于上一段中提到的情況:亞成鳥的比例增加,種群數(shù)量逐漸恢復(fù)。

在實(shí)際情況中,同一地區(qū)不同的蠣鷸個(gè)體,可能會選擇上述三種策略中的任意一種,從而使整體種群變化的情況變得更為復(fù)雜。

▲食物匱乏時(shí),有些蠣鷸可能無法完成換羽。| 拍攝:Colin Baker

蠣鷸的數(shù)量變化

近幾十年來,蠣鷸的種群數(shù)量整體呈下降趨勢。2015年,蠣鷸被世界自然保護(hù)聯(lián)盟(IUCN)紅色名錄重新列為“近危”物種,而在歐洲范圍內(nèi)被列為“易危”物種。在英國的受保護(hù)鳥類名錄中,蠣鷸則被列為“黃色”物種(紅、黃、綠三個(gè)等級中的中間級)。該評級綜合考慮了它們在歐洲的受脅情況、越冬種群較為集中地分布在保護(hù)區(qū),以及在英國繁殖和越冬的蠣鷸種群對于該物種全球種群的重要性。

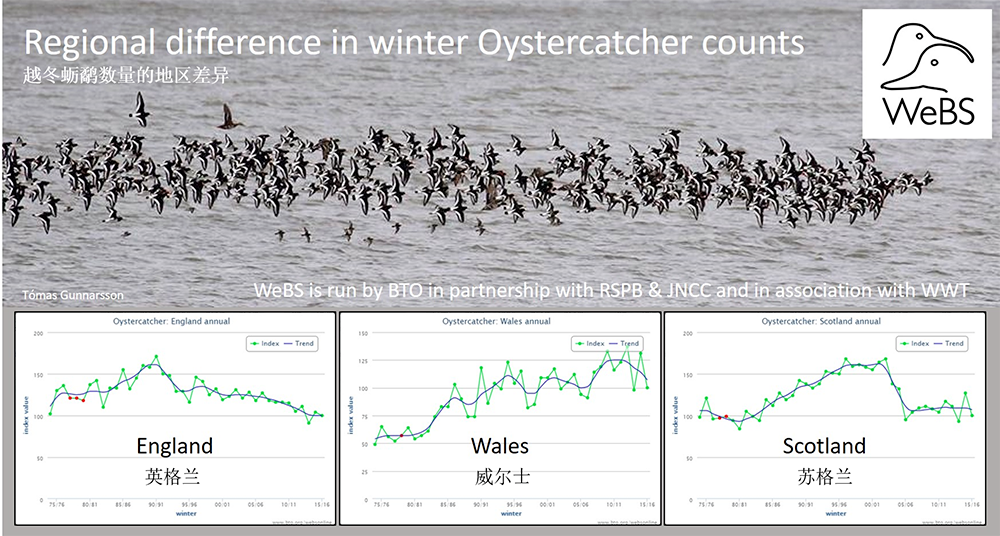

巴里灣地區(qū)蠣鷸的種群數(shù)量變化情況,需要結(jié)合該物種在英國全國的種群數(shù)量處于整體下降趨勢的大背景中綜合分析。自20世紀(jì)90年代以來,在英國各個(gè)河口灘涂越冬的蠣鷸種群總數(shù)下降了三分之一,回到了20世紀(jì)70年代的水平。在整個(gè)大不列顛島的范圍內(nèi),蠣鷸種群數(shù)量變化的趨勢不盡相同(見下圖)。威爾士地區(qū)的蠣鷸數(shù)量穩(wěn)步增長(數(shù)據(jù)來自濕地鳥類調(diào)查(WeBS)),英格蘭地區(qū)的蠣鷸數(shù)量在近25年一直呈下降趨勢,而蘇格蘭地區(qū)的蠣鷸數(shù)量在21世紀(jì)初期曾急劇減少。

▲英國越冬蠣鷸種群數(shù)量的地區(qū)差異。

▲彩環(huán)環(huán)志鳥類個(gè)體的目擊回收記錄有助于科學(xué)家們更準(zhǔn)確地估算蠣鷸個(gè)體的存活率。| 拍攝:Colin Baker

巴里灣

巴里灣位于南威爾士,這里的潮間帶灘涂是包括蠣鷸在內(nèi)的許多遷徙和越冬水鳥的重要棲息地。巴里灣特別保護(hù)區(qū)屬于卡馬森灣及河口特別保護(hù)區(qū)的一部分。20世紀(jì)70年代,為了保護(hù)歐洲鳥蛤資源,英國政府不顧本國和挪威(許多在英國越冬的蠣鷸會遷徙至挪威繁殖)鳥類保護(hù)人士的反對,堅(jiān)持頒發(fā)許可,允許人們在巴里灣射殺10000只蠣鷸,這件事引起了自然保護(hù)群體的極大關(guān)注。然而,這個(gè)粗暴的決定讓英國政府陷入了十分尷尬的境地。因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn),在人們射殺完蠣鷸后,歐洲鳥蛤的數(shù)量依舊持續(xù)走低,這說明蠣鷸對歐洲鳥蛤的取食僅僅是影響鳥蛤總量變化的眾多因素之一。現(xiàn)在,我們將時(shí)間快進(jìn)到蠣鷸被射殺的25年后,也就是本研究論文開始的那一年,看看當(dāng)時(shí)的巴里灣又發(fā)生了什么。

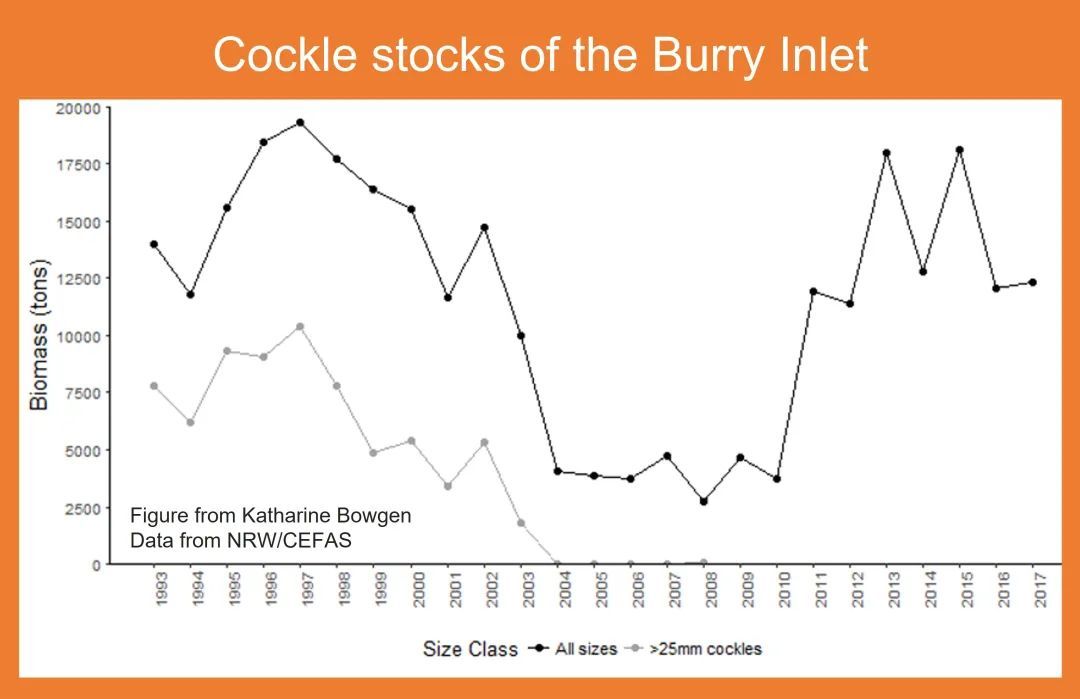

1997年至2004年期間,巴里灣特別保護(hù)區(qū)的歐洲鳥蛤數(shù)量持續(xù)減少。到2004年至2010年,鳥蛤總量下降到了最低點(diǎn),尤其是個(gè)體體型較大的歐洲鳥蛤幾乎完全消失,這給當(dāng)?shù)氐呢愵惒稉茦I(yè)帶來了重創(chuàng)。有觀點(diǎn)認(rèn)為,歐洲鳥蛤數(shù)量的減少與夏季溫度升高以及天氣較為潮濕時(shí)的污水排放有關(guān)。盡管后來歐洲鳥蛤的總量有所恢復(fù),但體型較大的歐洲鳥蛤數(shù)量依然稀少。

▲巴里灣地區(qū)的歐洲鳥蛤總量變化。

由于歐洲鳥蛤是蠣鷸的主要食物之一,體型較大的歐洲鳥蛤的數(shù)量減少,可能對蠣鷸種群數(shù)量造成嚴(yán)重影響。這一點(diǎn)在荷蘭的瓦登海和英國的沃什灣特別保護(hù)區(qū)都得到過印證。其中,英國鳥類學(xué)基金會(BTO)的科學(xué)家們利用沃什灣鸻鷸研究組收集的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)沃什灣區(qū)域的蠣鷸存活率降低和數(shù)量減少的年份,往往也是歐洲鳥蛤數(shù)量較少的年份。

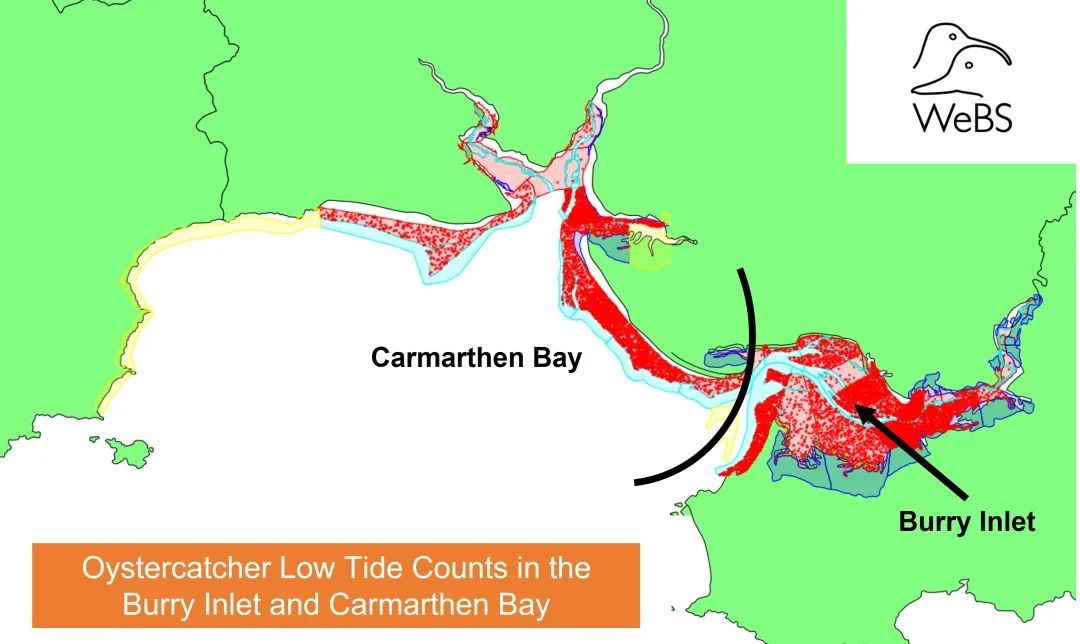

在研究巴里灣和卡馬森灣特別保護(hù)區(qū)的歐洲鳥蛤數(shù)量變化是如何影響當(dāng)?shù)叵狕柕姆N群數(shù)量時(shí),論文作者主要采用了兩組蠣鷸相關(guān)的數(shù)據(jù)。其中一組是濕地鳥類調(diào)查(及其前身河口鳥類調(diào)查)。這組數(shù)據(jù)涵蓋了過去50年間,每年冬季在巴里灣以及英國其它河口地區(qū)越冬的蠣鷸種群數(shù)量信息。根據(jù)低潮時(shí)調(diào)查到的蠣鷸數(shù)量,卡馬森灣和巴里灣一帶不同區(qū)域的相對重要性一目了然(見下圖)。

▲巴里灣和卡馬森灣地區(qū)低潮時(shí)的蠣鷸數(shù)量統(tǒng)計(jì)。

另一組數(shù)據(jù)來自于鳥類環(huán)志,主要包括環(huán)志個(gè)體的活動范圍及變化、個(gè)體的體重(可用于評估該個(gè)體的身體狀況)、重捕情況(可用于估算存活率)以及環(huán)志個(gè)體中幼鳥和亞成鳥所占的比例。此外,研究人員還收集了當(dāng)?shù)?993 年至 2008 年期間,每年11 月的歐洲鳥蛤生物量(重量)估值。

巴里灣地區(qū)的蠣鷸到底經(jīng)歷了什么?

該研究的主要結(jié)果如下。

• 成年蠣鷸的身體狀況整體好于亞成鳥和幼鳥。成年蠣鷸在返回繁殖地進(jìn)行第一次繁殖之前,通常會在巴里灣等地區(qū)生活至少3年。

• 身體狀況指標(biāo)的年度波動很大。其中,有兩點(diǎn)值得注意。由于2004年冬季的歐洲鳥蛤數(shù)量驟降,蠣鷸在2005年的身體狀況較差,次年情況則有所好轉(zhuǎn)。而在2010年的寒冬之后,類似的健康狀況反彈的現(xiàn)象再次發(fā)生了。

• 從環(huán)志蠣鷸的重捕數(shù)據(jù)來看,2000年以來,蠣鷸的表觀存活率與歐洲鳥蛤的總生物量呈正相關(guān)。在2004年歐洲鳥蛤數(shù)量驟降之后的幾年中,成年蠣鷸的表觀存活率從之前的平均 99.3%(取值范圍98.3-99.9%)降至平均78.5%(取值范圍 68.5-84.3%)。隨后又回升至 99.5%(取值范圍 99.0- 99.9%)。

• 此前,英國鳥類學(xué)基金會在一份向威爾士鄉(xiāng)村委員會(CCW)提交的報(bào)告中指出,巴里灣歐洲鳥蛤數(shù)量的驟降對蠣鷸存活率的影響比上述結(jié)果更大。而在當(dāng)前這篇論文中,由于增加了8年的數(shù)據(jù),其結(jié)果可能更接近于真實(shí)情況。因?yàn)閷τ趬勖^長的鸻鷸鳥類來說,年份較短的數(shù)據(jù)可能無法全面反映存活率的真實(shí)變化。

• 用炮網(wǎng)捕捉蠣鷸并非易事!重捕數(shù)據(jù)中,幼鳥和亞成鳥所占比例并沒有顯著的變化趨勢。究其原因,可能是各年份間捕捉數(shù)量和成功率的差異,以及捕捉中存在的各種偏差(比如,炮網(wǎng)更容易捕捉到位于鳥群邊緣的個(gè)體,而幼鳥通常集中于鳥群邊緣)。

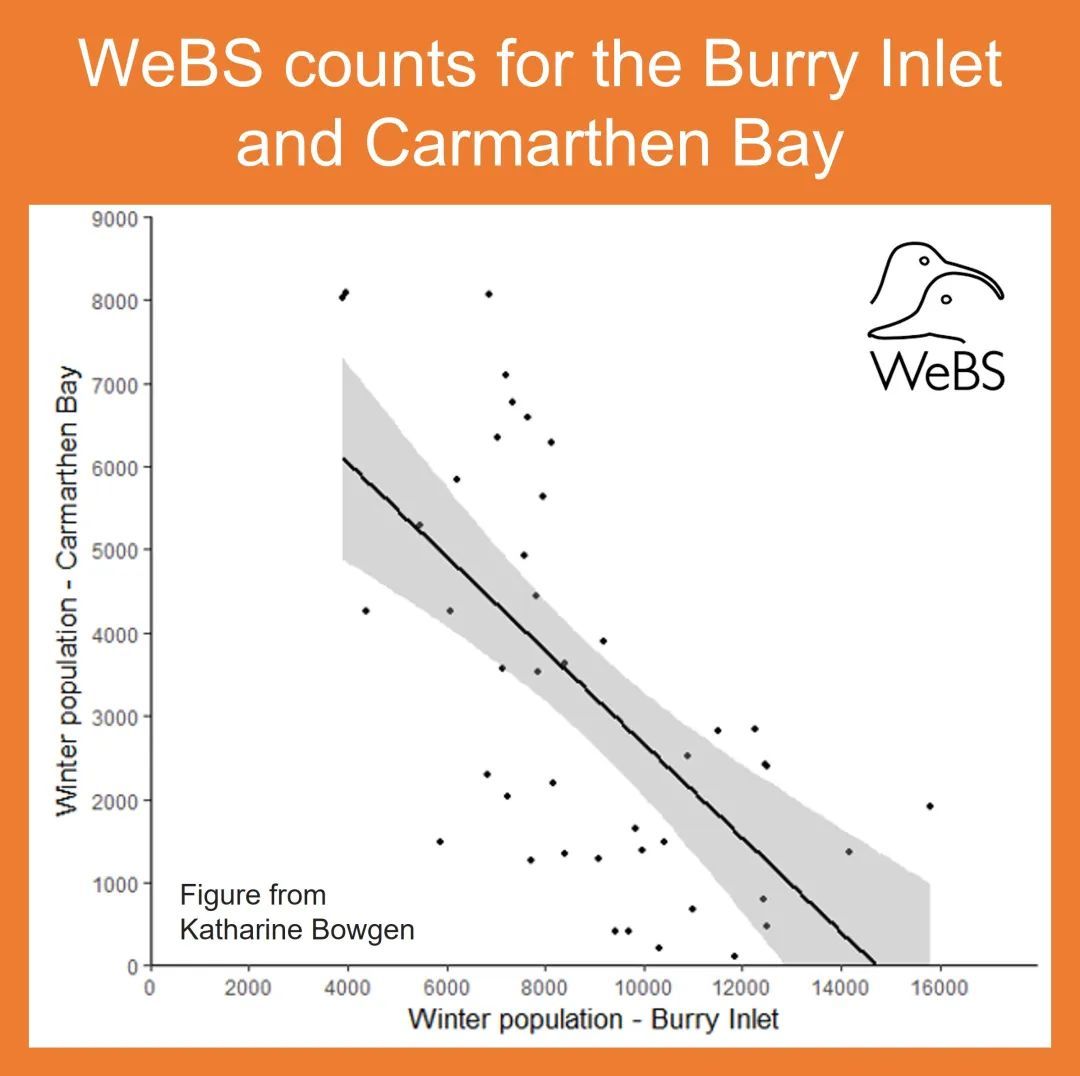

• 濕地鳥類調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,巴里灣地區(qū)的越冬蠣鷸數(shù)量整體上處于下降趨勢,而卡馬森灣地區(qū)的數(shù)量卻在增長。從1997年到2017年間,這兩個(gè)區(qū)域的蠣鷸數(shù)量呈負(fù)相關(guān),即巴里灣的數(shù)量下降時(shí),卡馬森灣的數(shù)量便會增加;反之亦然(見下圖)。巴里灣的蠣鷸數(shù)量與該河口的歐洲鳥蛤生物量弱相關(guān),而卡馬森灣的蠣鷸數(shù)量卻與巴里灣的歐洲鳥蛤生物量強(qiáng)相關(guān):當(dāng)巴里灣的歐洲鳥蛤數(shù)量下降時(shí),卡馬森灣的蠣鷸數(shù)量便會增加。

▲從炮網(wǎng)下取出被捕捉的蠣鷸。| 拍攝:Colin Baker

▲巴里灣和卡馬森灣地區(qū)的蠣鷸數(shù)量(數(shù)據(jù)來自濕地鳥類調(diào)查)。其中,橫坐標(biāo)與縱坐標(biāo)分別為巴里灣和卡馬森灣的越冬種群數(shù)量。

研究要點(diǎn)

論文作者在研究中發(fā)現(xiàn),當(dāng)原有主要覓食地的食物數(shù)量驟減后,蠣鷸們轉(zhuǎn)移到了卡馬森灣特別保護(hù)區(qū)內(nèi)一處此前利用較少的區(qū)域進(jìn)行覓食。

人類對貝類的持續(xù)捕撈以及氣候變化對貝類分布的影響,密切影響著蠣鷸等鸻鷸鳥類的生存,因此,了解鳥類如何應(yīng)對食物資源的波動十分必要。巴里灣地區(qū)歐洲鳥蛤數(shù)量的下降,令依賴其生存的當(dāng)?shù)貪O民以及關(guān)心鳥類的保護(hù)工作者充滿了擔(dān)憂。這項(xiàng)研究表明,蠣鷸或許有食物匱乏時(shí)的應(yīng)對之策,但前提是它們能在附近找到其它合適的覓食地。

通過對長期數(shù)據(jù)的分析,讓我們更細(xì)致地了解了諸如歐洲鳥蛤數(shù)量驟減這樣的事件,從而降低對鸻鷸等長壽物種生存的負(fù)面影響。同時(shí),只有通過長期的監(jiān)測,我們才能充分了解食物資源波動所帶來的各種影響,以及鳥類個(gè)體會如何應(yīng)對這些改變。

對于種群的影響

除了蠣鷸之外,還有三篇相關(guān)的文章討論了越冬期的鸻鷸身體狀況會如何影響它們的種群數(shù)量。

紅腳鷸:對于那些在失去原有覓食地后被迫遷移到其它覓食地的紅腳鷸來說,它們不僅在遷移后的第一個(gè)冬天難以維持良好的身體狀況,在隨后的幾年中,它們的存活率也所有下降。

三趾濱鷸:有充分證據(jù)表明,越冬期較差的身體狀況會影響三趾濱鷸的存活率、在首個(gè)夏季就能成功參與繁殖的幾率,以及春季到達(dá)格陵蘭島的時(shí)間。這三個(gè)因素都會對三趾濱鷸的種群產(chǎn)生影響。

▲三趾濱鷸的遷徙路線。

半蹼濱鷸:半蹼濱鷸并非每年夏季都會參與繁殖,而繁殖與否取決于它們在遷徙時(shí)的身體狀況。

上述三篇文章中提到的問題都與巴里灣的情況相關(guān)。無論是因?yàn)檫x擇留在食物匱乏的巴里灣,還是因?yàn)闊o法適應(yīng)新找到的覓食地,那些在越冬期結(jié)束時(shí)身體狀況較差的蠣鷸,可能在某些年份無法順利遷徙到繁殖地進(jìn)行繁殖,或者遷徙時(shí)間較晚。這兩種情況均可能造成該繁殖季繁殖次數(shù)的減少。

▲飛翔的蠣鷸。| 拍攝:Graham Catley

對于鸻鷸保護(hù)的啟示

巴里灣因蠣鷸數(shù)量眾多而受到關(guān)注。盡管本文中介紹的研究目的主要是為了了解巴里灣地區(qū)的蠣鷸生存情況,但這些研究的結(jié)果同時(shí)也在強(qiáng)調(diào)保護(hù)地網(wǎng)絡(luò)對于鸻鷸鳥類生存和保護(hù)的重要性。僅僅保護(hù)條件最佳的一個(gè)或者少數(shù)幾個(gè)覓食地往往無法對鳥類種群進(jìn)行充分地保護(hù):當(dāng)這些重要覓食地環(huán)境發(fā)生劇變時(shí),保護(hù)地網(wǎng)絡(luò)中是否存在其他的候選覓食地,對于減輕和緩解重要覓食地劇變對鳥類種群產(chǎn)生的負(fù)面影響,尤為重要。

在全球范圍內(nèi),鸻鷸鳥類的種群數(shù)量長期處于下降趨勢。全球氣候變化導(dǎo)致的海洋升溫對無脊椎動物種群可能產(chǎn)生重大的潛在影響,而在這樣的大背景下,了解鸻鷸鳥類如何應(yīng)對食物數(shù)量的變化十分重要。因此,這個(gè)巴里灣的研究工作充分展現(xiàn)了濕地鳥類調(diào)查的長期鳥類監(jiān)測以及當(dāng)?shù)丨h(huán)志團(tuán)隊(duì)工作的價(jià)值和重要性。而作者也在論文末尾對志愿者們的貢獻(xiàn)給予了充分的感謝。

/

論文:Bowgen, K. M., Wright, L. J., Calbrade, N. A., Coker, D., Dodd, S. G., Hainsworth, I., ... & Burton, N. H. (2022). Resilient protected area network enables species adaptation that mitigates the impact of a crash in food supply. Marine Ecology Progress Series, 681, 211-225.

—

原作者/Graham Appleton

翻譯/呂艷嬌

審稿/餛飩

編輯/雨笑笑笑

推薦

| 我也說兩句 |

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |