- 手機(jī)專業(yè)圈

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn - 電腦專業(yè)圈電腦專業(yè)圈

請(qǐng)?jiān)陔娔X端訪問(wèn):

www.quanpro.cn - E-file管理后臺(tái)

鳥(niǎo)類生態(tài)類型為什么這么分?

專業(yè)號(hào):中國(guó)沿海濕地保護(hù)網(wǎng)絡(luò) 2021/5/5 11:36:09

按照世界鳥(niǎo)類學(xué)家聯(lián)合會(huì)(International Ornithologists’ Union)最新新的世界鳥(niǎo)類名錄(IOC World Bird List )10.1版顯示,世界上有現(xiàn)生鳥(niǎo)類10770種。如果我們每天認(rèn)識(shí)1種鳥(niǎo)類,那么認(rèn)全它們大約需要29年半的時(shí)間。

IOC World Bird List 網(wǎng)站截圖

對(duì)熱衷觀察鳥(niǎo)類和研究鳥(niǎo)類的人來(lái)說(shuō),這個(gè)任務(wù)或許艱巨,但是絕對(duì)讓人興奮,甚至根本不需要29年半的時(shí)間。但對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō),由于缺乏分類學(xué)知識(shí),且對(duì)鳥(niǎo)類物種關(guān)系不熟悉,因而感覺(jué)入門很難。學(xué)習(xí)一點(diǎn)鳥(niǎo)類分類學(xué)知識(shí),特別是熟悉它們的分類地位能夠幫助大家更好的記憶和梳理鳥(niǎo)類種類。

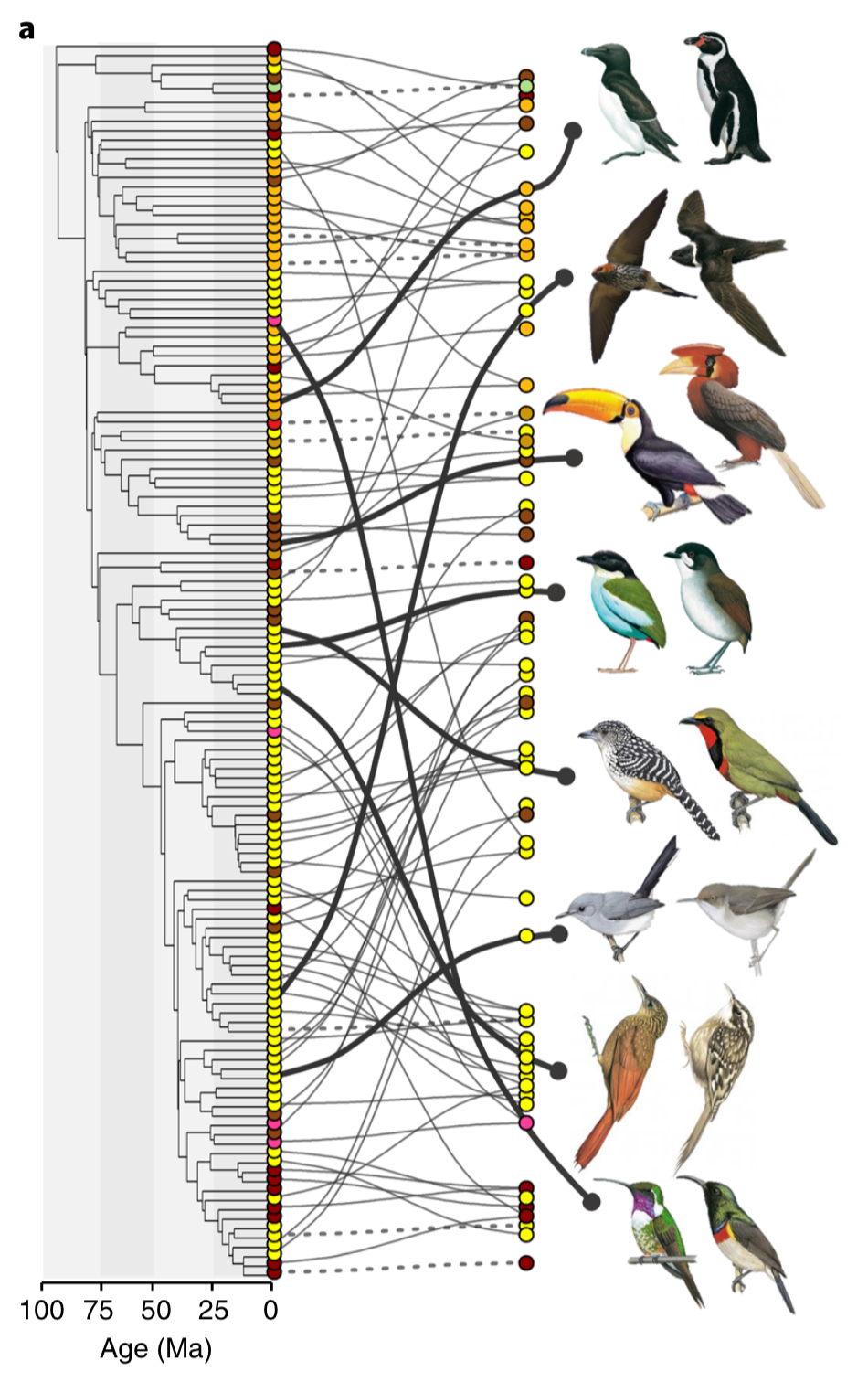

鳥(niǎo)類分類學(xué)家用目、科、屬來(lái)確定每一種鳥(niǎo)類分類地位。如果按照分類地位的梳理,IOC的世界鳥(niǎo)類名錄把鳥(niǎo)綱的10770種鳥(niǎo)類歸入40個(gè)目、250個(gè)科、2322個(gè)屬。當(dāng)然分類地位往往都是人為劃分的,演化生物學(xué)家更愿意使用系統(tǒng)演化樹(shù)把鳥(niǎo)類演化的規(guī)律和關(guān)系搞得明明白白。

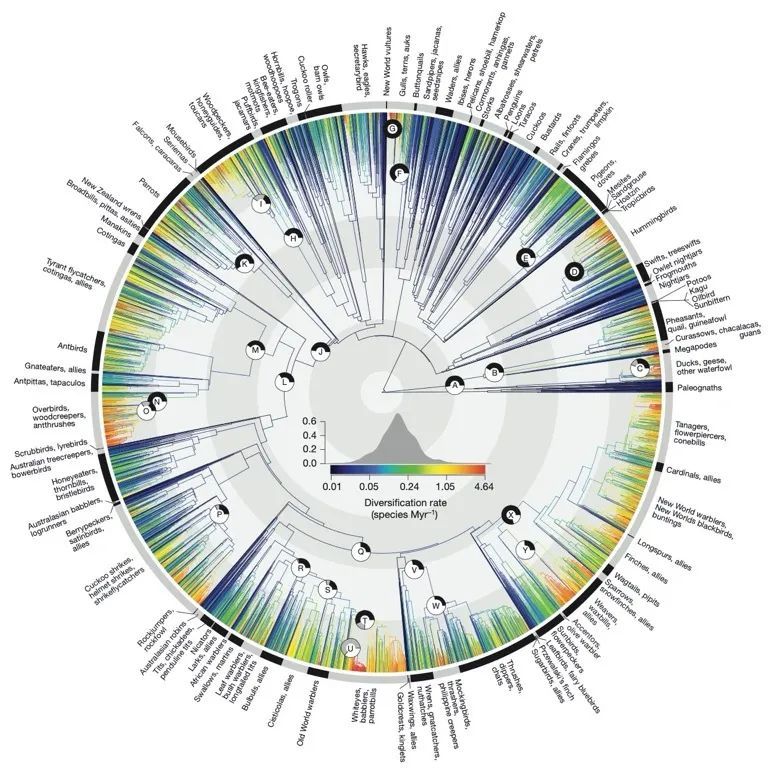

全世界的鳥(niǎo)類的系統(tǒng)進(jìn)化樹(shù),來(lái)自Jetz et al. 2012

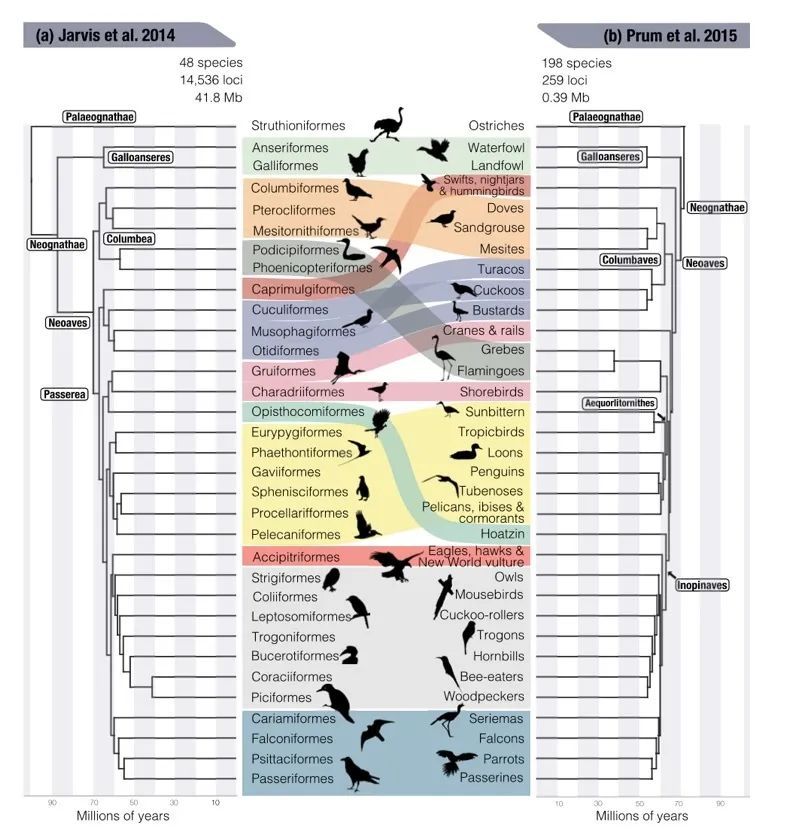

目級(jí)別的鳥(niǎo)類演化關(guān)系的比較。圖片來(lái)源于Stiller & Zhang 2019

要把這些目、科、屬梳理清楚并不是一件容易的事情。對(duì)剛開(kāi)始觀鳥(niǎo)的人來(lái)說(shuō),最基礎(chǔ)的課程是學(xué)會(huì)如何將你觀察到的鳥(niǎo)類進(jìn)行“鳥(niǎo)類生態(tài)類型”劃分,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是根據(jù)鳥(niǎo)類的生態(tài)習(xí)性及形態(tài)特點(diǎn),將其大致分為鳴禽、攀禽、陸禽、猛禽、涉禽和游禽等各種不同的生態(tài)類型。這樣當(dāng)我們看到一只鳥(niǎo)時(shí),即便不認(rèn)識(shí),也能夠根據(jù)它的形態(tài)特征和習(xí)性將它對(duì)應(yīng)到某一種鳥(niǎo)類生態(tài)類型上,從而提高記憶相關(guān)鳥(niǎo)類知識(shí)的效率。

比如說(shuō)鴨子、潛鳥(niǎo)、??都擅長(zhǎng)在水里游泳,被稱為是“游禽”;鷺類、鶴類、鸻鷸類具有“嘴長(zhǎng)、腿長(zhǎng)、脖子長(zhǎng)”的特點(diǎn),擅長(zhǎng)在淺水區(qū)涉水生活,被歸為“涉禽”;有著強(qiáng)有力的足趾,捕食其它動(dòng)物的鷹、隼、鸮都是“猛禽”;足趾不是常規(guī)的“三前一后”的鳥(niǎo)類(關(guān)于鳥(niǎo)類的足趾講解可以來(lái)看看可萊老師的自然筆記),往往被稱為“攀禽”,如啄木鳥(niǎo)、翠鳥(niǎo)、蜂虎、杜鵑、夜鷹、雨燕都是這個(gè)類群;還有擅長(zhǎng)在地面活動(dòng)的“陸禽”,包括雉類、鳩鴿類;還有占鳥(niǎo)類多樣性一半以上的雀形目,因?yàn)樯糜邙Q唱,被稱為是“鳴禽”。

這么一來(lái)可能就有人會(huì)問(wèn)了,鳥(niǎo)類生態(tài)類型為什么這樣劃分?了解鳥(niǎo)類生態(tài)類型對(duì)搞清楚鳥(niǎo)類的系統(tǒng)演化關(guān)系又有什么幫助呢?近期,來(lái)自英國(guó)倫敦大學(xué)Alex Pigot博士和帝國(guó)理工大學(xué)Jose Tobias教授領(lǐng)導(dǎo)的研究人員團(tuán)隊(duì)于今年1月在Nature Ecology and Evolution上發(fā)表的一篇文章(如下圖),向我們揭示了鳥(niǎo)類形態(tài)演化的規(guī)律,文章指出鳥(niǎo)類趨同宏演化關(guān)系與它們的形態(tài)和生態(tài)功能密切相關(guān)。

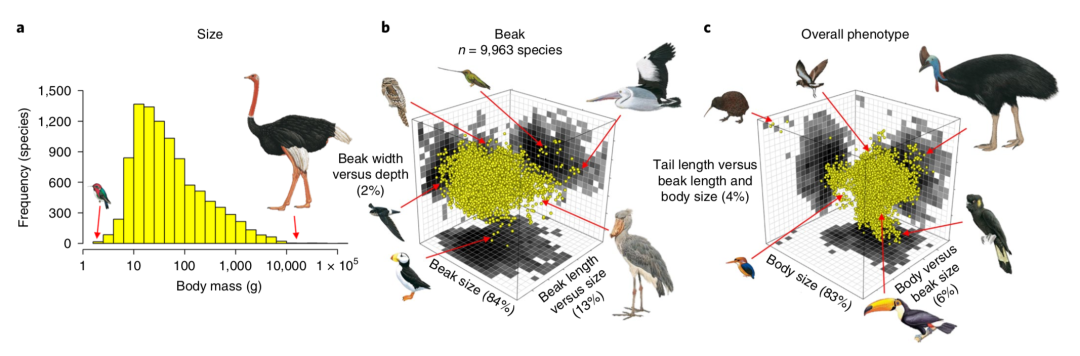

研究團(tuán)隊(duì)訪問(wèn)了世界各地的自然歷史博物館,查詢了將近10,000種物種的標(biāo)本,幾乎涵蓋了超過(guò)99%的已知現(xiàn)生鳥(niǎo)類。它們使用了9種鳥(niǎo)類體測(cè)量量度,包括測(cè)量喙的長(zhǎng)度、寬度、厚度,以及跗趾骨、翅膀腕掌骨到最長(zhǎng)初級(jí)飛羽和次級(jí)飛羽最遠(yuǎn)端長(zhǎng)度、尾羽長(zhǎng)度、體重等數(shù)據(jù),并把這些數(shù)據(jù)與鳥(niǎo)類的食性和覓食行為方式進(jìn)行了比較研究。

9種鳥(niǎo)類身體測(cè)量指標(biāo),圖片來(lái)源于Pigot et al. 2020

基于在進(jìn)化樹(shù)上“親緣關(guān)系較近的物種在生態(tài)功能上往往比親緣關(guān)系遠(yuǎn)的物種更為相似”這一重要的前提假設(shè),研究團(tuán)隊(duì)建立了全世界鳥(niǎo)類的系統(tǒng)演化與每種鳥(niǎo)類的身體形態(tài)與生活方式(包括食性)之間的關(guān)系。這是第一次以如此大的規(guī)模數(shù)據(jù)量來(lái)研究鳥(niǎo)類的生態(tài)功能。

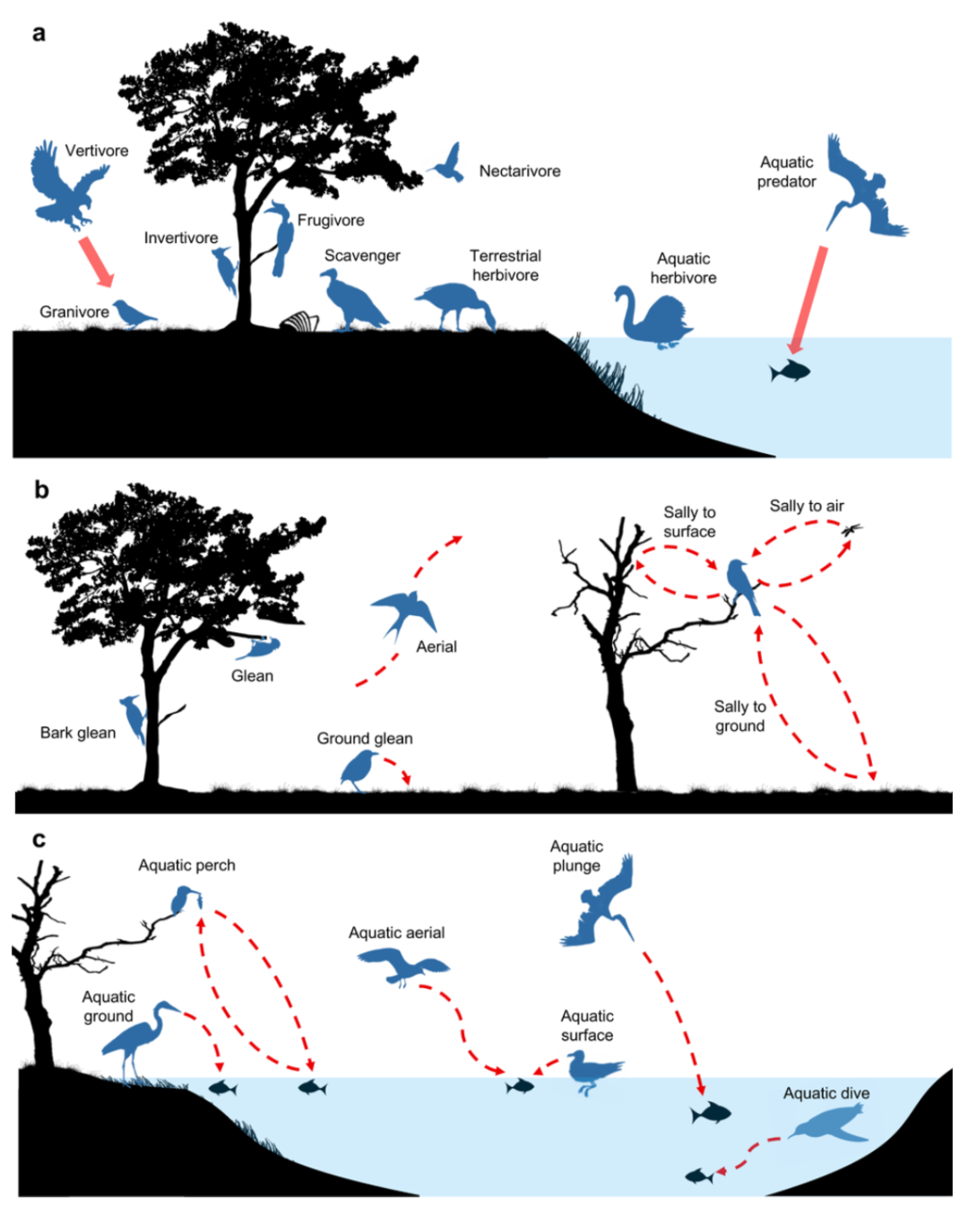

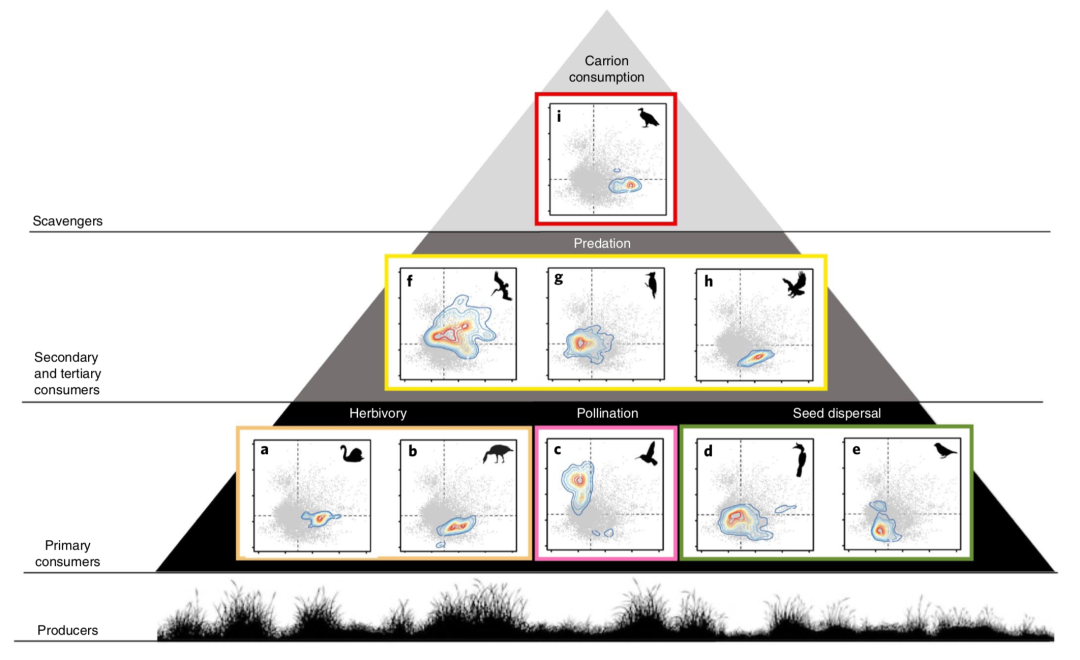

不同的鳥(niǎo)類有著不同的取食方式,例如有些鳥(niǎo)類擅于在半空中捕食昆蟲(chóng)、有些則擅于在水下捕食,還有的鳥(niǎo)類食腐或者主要捕食地面上的無(wú)脊椎動(dòng)物等。這幅圖說(shuō)明取食不同的食物鳥(niǎo)類也有著不同的取食方式,我們可將其看作是鳥(niǎo)類不同的取食“生態(tài)位”,或者是鳥(niǎo)類在生態(tài)系統(tǒng)上的功能。圖片來(lái)源于Pigot et al. 2020

該團(tuán)隊(duì)的研究結(jié)果符合預(yù)期,驗(yàn)證了我們上文所描述的鳥(niǎo)類生態(tài)類型劃分:即一些生活方式或取食偏好類似的鳥(niǎo)類可以演化出了相似的形態(tài)特征。換句話說(shuō),我們通過(guò)鳥(niǎo)類身體性狀所反映出來(lái)特點(diǎn)就能預(yù)測(cè)鳥(niǎo)類的生活方式和生態(tài)系統(tǒng)功能。

世界上鳥(niǎo)類體重、喙型和體型的分布圖,圖a顯示大多數(shù)鳥(niǎo)類的體重在10-100克之間,古巴的吸蜜蜂鳥(niǎo)是最輕的鳥(niǎo)類,而非洲鴕鳥(niǎo)則是世界上最重的鳥(niǎo)類,圖b和c顯示,大多數(shù)鳥(niǎo)類的喙和體型都比較中規(guī)中矩。圖片來(lái)源于Pigot et al. 2020

我們可以舉出很多例子來(lái)印證這個(gè)結(jié)論:

1、在天空上快速飛行滑翔能力極強(qiáng)的鳥(niǎo)類往往都有狹長(zhǎng)的翅膀,例如雨燕和信天翁;

2、善于在地面活動(dòng)的物種它們的跗趾更長(zhǎng),例如云雀和鷚;

3、北半球生活的海雀科鳥(niǎo)類的體型和南半球的企鵝一樣憨態(tài)可掬,它們都有適應(yīng)在水里捉魚(yú)的喙,流線型的身體和鰭狀的翅膀;

4、鷹、雕、隼還有貓頭鷹,這些猛禽,都具有鋒利爪和喙,適應(yīng)于食肉的生活。

根據(jù)鳥(niǎo)類的食性和形態(tài)劃分的營(yíng)養(yǎng)級(jí),圖片來(lái)源于Pigot et al. 2020

從這些例子上我們看出,在親緣關(guān)系上相對(duì)較遠(yuǎn)的種類也可因?yàn)槭沁m應(yīng)相似的取食生態(tài)位,而產(chǎn)生相近的形態(tài)(如下圖)。沒(méi)錯(cuò),這就是“趨同演化”,它并不是什么新的概念。這個(gè)研究還對(duì)鳥(niǎo)類的很多適應(yīng)輻射類群的分析說(shuō)明,趨同演化在鳥(niǎo)類演化中多次出現(xiàn)。

形態(tài)(生態(tài)位)相近、但是演化關(guān)系較遠(yuǎn)的鳥(niǎo)類。例如太陽(yáng)鳥(niǎo)和蜂鳥(niǎo),一個(gè)分布在亞洲和非洲大陸,另一個(gè)則分布在美洲,但由于它們都吃花蜜,因而都有著細(xì)長(zhǎng)且彎曲易于深入花冠的喙,身型也類似。圖片來(lái)源于Pigot et al. 2020

對(duì)于這個(gè)研究,我們可能還有其他的解讀,該研究的第一作者,來(lái)自英國(guó)倫敦大學(xué)Alex Pigot博士說(shuō):“我們的結(jié)果表明,演化是可預(yù)見(jiàn)的過(guò)程。這就好比如果我們要“重播生命起源的磁帶”,那么演化很可能最終導(dǎo)致產(chǎn)生和現(xiàn)今地球上形態(tài)非常相似的生物。

除了在生態(tài)和演化上的意義,本研究還具有重要的保護(hù)價(jià)值。“能夠量化每種鳥(niǎo)類在生物圈功能中的重要作用,對(duì)于理解當(dāng)前物種滅絕和氣候危機(jī)的影響至關(guān)重要。” 帝國(guó)理工大學(xué)Jose Tobias教授說(shuō):“我們的研究展示了身體形態(tài)與功能之間的聯(lián)系具有某些潛在的重要應(yīng)用,它可以為使用類似數(shù)據(jù)調(diào)查生物多樣性在生態(tài)系統(tǒng)中的作用鋪平了道路。例如,鑒于許多鳥(niǎo)類具有重要的生態(tài)功能,例如為植物授粉,傳播種子或控制害蟲(chóng)(參考我們之前介紹過(guò)“鳥(niǎo)類究竟有多大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值”的文章),該數(shù)據(jù)庫(kù)可幫助科學(xué)家了解和預(yù)測(cè)物種的喪失將如何影響生態(tài)系統(tǒng)健康。

小編讀完這篇論文所獲得的啟發(fā)是:鳥(niǎo)類的形態(tài)反應(yīng)了它們的生活方式和生態(tài)類型。看來(lái)鳥(niǎo)類的生態(tài)類群仍然是我們認(rèn)識(shí)鳥(niǎo)類習(xí)性的重要概念。還有鳥(niǎo)類中趨同演化的例子比比皆是,您能想到哪些鳥(niǎo)類的例子呢?請(qǐng)?jiān)诹粞灾懈嬖V我們吧。

參考文獻(xiàn)

1. Gill F, D Donsker & P Rasmussen (Eds). 2020. IOC World Bird List (v10.1). doi : 10.14344/IOC.ML.10.1.

2. Jetz, W., Thomas, G. H., Joy, J. B., Hartmann, K., & Mooers, A. O. (2012). The global diversity of birds in space and time. Nature, 491(7424), 444-448.

3. Stiller, J., & Zhang, G. (2019). Comparative phylogenomics, a stepping stone for bird biodiversity studies. Diversity, 11(7), 115.

4. Pigot, A. L., Sheard, C., Miller, E. T., Bregman, T. P., Freeman, B. G., Roll, U., ... & Tobias, J. A. (2020). Macroevolutionary convergence connects morphological form to ecological function in birds. Nature Ecology & Evolution, 1-10.

5. https://phys.org/news/2020-01-global-database-bird-species-body.html

專業(yè)會(huì)員

推薦

| 我也說(shuō)兩句 |

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊(cè)用戶)所有;本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無(wú)商業(yè)獲利行為,無(wú)版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁(yè)是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對(duì)象為注冊(cè)用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊(cè)用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁(yè)參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請(qǐng)權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |