高海拔地區的鳥為什么看起來更胖?

專業號:中國沿海濕地保護網絡 2021/4/5 20:51:18

羽毛是一種質地光滑、結構精巧的物質,是生物演化上的創新。它們幫助鳥類實現飛行,但除了用于飛行的堅硬飛羽之外,鳥類還在其身體和最外層的輪廓羽毛之間保留了一層柔軟而蓬松的羽絨,用于調節體溫 。

絨羽的細節照片,羽小支間沒有羽小鉤連接,因此顯得蓬松柔軟。圖片來源:史密森自然歷史博物館

史密森國家自然歷史博物館的彼得·巴克研究員薩哈斯·巴爾夫(Sahas Barve)使用該博物館收藏的鳥類標本進行了一項新研究。他對喜馬拉雅山脈分布的249種雀形目鳥類的羽毛進行了研究,結果發現高海拔地區的鳥類相較低海拔的種類擁有更多的蓬松絨羽。一些鳥類的絨羽(如雁形目種類)也會被人類收集起來,作為填充衣物的羽毛類型。

高海拔生活的黑喉紅尾鴝(Phoenicurus hodgsoni)看起來胖乎乎毛茸茸的。圖片來源:史密森自然歷史博物館

該研究于2月15日發表在國際生態學著名期刊《Ecography》上(如下圖),該研究還發現,體形較小的雀形目鳥類比體型較大的種類散發熱量的速度更快,因此它們的絨羽厚度往往與它們的體型成反比,也就是說小型鳥類的“絕緣層”更厚。

該論文的期刊和標題,圖片來源:論文截圖

在如此眾多的物種中發現如此清晰的結果,突顯出羽毛對鳥類適應環境的能力有多重要,并暗示添加絨羽的數量可能是所有鳴禽趨同的生存適應策略。此外,來自較冷環境的鳥類往往長有更厚的絨羽,可以幫助研究人員僅通過研究羽毛來預測哪些鳥類最容易受到氣候變化的影響。

“喜馬拉雅山脈的氣候變暖速度最快。 同時,氣候變化正在推動暴風雪等極端寒冷事件的頻率和強度增加。 能夠準確地預測鳥類可以承受的溫度可以為我們提供一種新的工具來預測某些物種對氣候變化的反應。” 這項研究的第一作者薩哈斯·巴爾夫博士如是說。

正在測量羽毛的巴爾夫博士,圖片來源:Shashank Dalvi攝影

這項研究的靈感來自喜馬拉雅山肖克-喀爾喀(Sho-kharkh)森林的一個寒冷的早晨,正在開展野外研究的薩哈斯觀察到一只戴菊(Regulus regulus)。薩哈斯很是好奇,這只體重還不如一茶匙糖重(5-6克)的鳥類如何能夠在冰天凍地的樹枝之間飛來飛去,而他自己已經被這徹骨的嚴寒凍得手腳麻木。當薩哈斯把雙手伸回到厚外套的口袋里取暖時,他的腦海中浮現的問題是“喜馬拉雅山區的鳥類會穿防寒外套嗎?”。

冬天在北京圓明園里拍到的戴菊,它也是看起來胖乎乎毛絨絨的,穿了一層天然的“羽絨服”,攝影:婁方洲

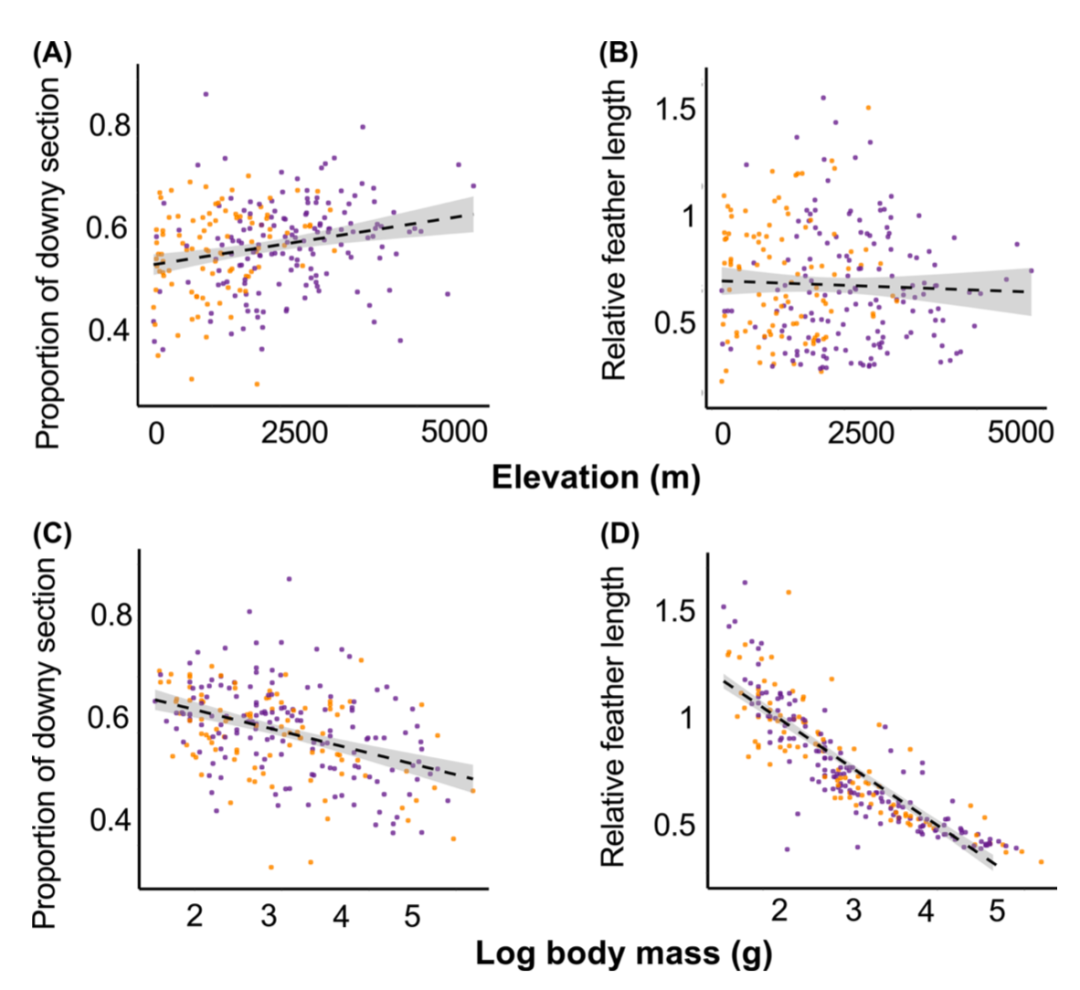

為了回答這個問題,薩哈斯和他的合作者使用顯微鏡拍攝了史密森尼博物館收藏的1,715個雀形目標本的胸部羽毛照片,這些標本代表了來自喜馬拉雅山脈高海拔寒冷地帶分布的249種鳥類。然后,薩哈斯和他的合作者使用這些超級詳細的照片來確定每根羽毛的絨毛部分長度相對于其總長度的確切比例(見下圖)。與大多數鳥類飛羽的流線型末端相比,該團隊能夠通過觀察每根羽毛靠近基部的蓬松絨毛部分來做到這一點。在仔細記錄了所有這些絨毛部分的相對長度之后,薩哈斯的分析結果顯示,體型最小的鳥類和那些生活在更冷的高海拔的鳥類在其身體羽毛上的絨羽比例最高。

從羽毛的放大圖中可以看出羽毛靠近根部的絨羽部分,大約占了這片羽毛的一半。圖片來源:史密森自然歷史博物館

分析表明,高海拔地區的鳥類羽毛中絨羽的含量高達25%,最小的鳥類的羽毛長度是最大的鳥類的三倍,與它們的體型成比例(見下圖)。過去的研究表明,來自較冷棲息地的鳥類運動時增加了絨毛隔熱性。但薩哈斯表示,這是第一項針對寒冷環境中海拔4500米以上的大量物種分析這種模式的研究。 薩哈斯說:“看到如此眾多物種之間的這種相關性,可以說明我們的結果應該具有普適性,這些結果表明所有雀形目鳥類都可能表現出這種模式。

隔熱羽毛結構,高度和體型之間的關系。 (A–D)在數據集中描述249種物種中羽毛的結構,高度和體型之間的關系。 橙色點代表具有熱帶進化起源的分類單元,而紫色點代表溫帶起源的分類單元。 線表示基于線性回歸模型變量之間的預測關系,誤差帶表示標準誤差。 (A)在溫帶和熱帶鳥類類群中,絨毛部分的比例隨海拔的升高而增加,但(B)相對羽毛長度隨海拔的升高并沒有顯著變化。 (C)喜馬拉雅鳥類的絨羽部分比例和體重的關系,所以(D)相對羽毛長度均隨體重增加顯著下降(來自Barve et al. 2021)。

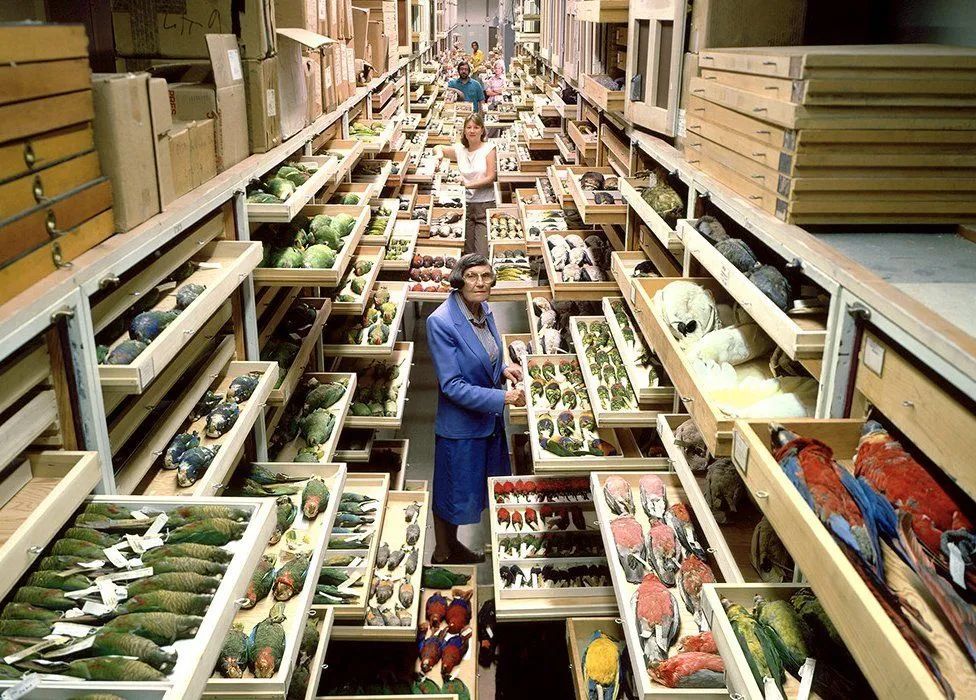

博物館羽毛鑒定實驗室的負責人卡拉·多夫(Carla Dove)表示,她很高興與薩哈斯合作以一種新的方式使用史密森自然歷史博物館的鳥類藏品,她說:“如果沒有史密森自然歷史博物館的藏品,我們將永遠無法看待這么多不同的物種并獲得這種趨同的進化模式。”

這項研究的另一個特色是,它在華盛頓特區市中心的史密森自然歷史博物館中進行,而不是研究者親自去喜馬拉雅山野外研究這些鳥類。這種便利使得薩哈斯能夠在新冠病毒席卷全球之前迅速收集所需的數據,然后可以進行數據分析。” 薩哈斯說,他目前繼續開展研究,以實驗的手段來分析鳥類從其羽毛中獲得了多少絕熱,然后將其與羽毛的結構和羽絨的比例聯系起來。

薩哈斯的目標是有朝一日開發出一種數據模型,該模型將使科學家能夠觀察羽毛的結構并預測其為鳥類提供了多少隔熱性,這項功能可以幫助研究人員確定易受氣候變化影響的物種。論文的合作者多夫說,利用這些結果最終使人們了解到鳥類應對氣候變化的潛力,也凸顯了自然歷史博物館標本收藏的重要性。多夫說“在過去的200年中,我們收集了62萬只鳥類標本,這些標本一直在為薩哈斯這樣的研究提供基礎數據(見下圖)。我們不知道我們的標本將被用于什么樣的科學研究;這就是為什么我們必須維護它們并不斷增加新的標本。這些珍貴的歷史標本可以幫助人類用來預測未來。”

史密森自然歷史博物館的鳥類收藏(來自史密森自然歷史博物館)

看完這個研究,小編覺得這個研究的結果似乎是不言自明的。但是這個研究的精彩之處是用科學的方法證明了一個看似簡單的道理,也許這就是科學吧!

參考文獻

1.Barve, S., Ramesh, V., Dotterer, T.M. and Dove, C.J. (2021), Elevation and body size drive convergent variation in thermo‐insulative feather structure of Himalayan birds. Ecography. https://doi.org/10.1111/ecog.05376

2.https://www.azolifesciences.com/news/20210216/Birds-keep-fluffy-down-feathers-between-their-bodies-to-survive-cold-climates.aspx

3.https://www.si.edu/newsdesk/photos/bird-jacket-sahas-barve-1

推薦

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn