「黃胸鹀」從滅絕邊緣到曙光重現

專業號:中國沿海濕地保護網絡 2022/9/1 18:18:00

1914年9月1日中午1點,美國辛辛那提動物園,一只名叫瑪莎的溫柔小鳥平靜地離開了這個世界,但她的離世卻在人類社會中產生了深遠的影響。

作為旅鴿(Ectopistes migratorius)家族的最后一位成員,瑪莎的死亡正式宣告了一個物種的滅絕,意味著我們再也不能看到這種鳥兒展翅飛翔,并時刻提醒著我們,即使是一個多到足以遮天蔽日的物種也可能因為種種原因從地球上徹底消失。

旅鴿“瑪莎”(c. 1885–1914)死后被做成剝制標本保存于美國史密森尼國家自然歷史博物館,作為物種滅絕的象征,警醒著我們物種的脆弱性及其保護的迫切性。/www.si.edu

01

從鳥多為患到滅絕邊緣

在旅鴿滅絕的100年后,地球的另一面,相似的情形再次出現在另一種鳥類身上,這種鳥類便是——黃胸鹀(Emberiza aureola)。

與旅鴿的狀況極其類似,長久以來黃胸鹀一直維持著極其龐大的種群數量,被認為是歐亞大陸上數量最多的雀鳥之一。據估計,在20世紀80年代,黃胸鹀的種群數量仍多達數億只。此時已有跡象表明黃胸鹀的種群數量出現了顯著下降,但是考慮其龐大的絕對數量和廣闊的分布范圍,在2004年以前,黃胸鹀一直被世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄評估為無危。

然而黃胸鹀的進一步減少終究引起了科學家的警惕,在2008年將其列為易危,2013年升級為瀕危,2017年正式宣布黃胸鹀為極危物種。這意味著有充分證據表明,黃胸鹀在此前10年中的種群數量至少減少了90%,而在此后10年間還將進一步減少80%,已處于滅絕邊緣。

2015年發表在國際權威學術期刊《保護生物學》的一項研究表明,1980–2013年間,全球黃胸鹀的種群數量急劇下降了84.3–94.7%,許多傳統繁殖地已經絕跡多年,導致其繁殖區向東強烈收縮了5,000km。我國秦皇島鳥類環志站的監測數據也揭示出相似的結果,1999–2019年間,遷徙途經該地的黃胸鹀累計下降了97.7%。而這種斷崖式的種群衰退現象在鳥類中是前所未有的,除了100年前滅絕的旅鴿。

黃胸鹀隸屬于雀形目鹀科鹀屬,因其雄鳥胸腹部亮麗的金黃色羽毛也被稱為金鹀,是一種形似麻雀,但羽色艷麗的可愛小鳥。/李韜

02

饕客食盡禾花雀

黃胸鹀繁殖于西起芬蘭東至太平洋西岸約1,570萬平方公里的廣袤土地,主要越冬于我國東南沿海,以及東南亞和南亞的東北部,每年春秋遷徙期間中國大部分地區都能發現他們的蹤影。

在廣東一帶,黃胸鹀會在禾田抽穗揚花時節集群活動于田野之間,因此被稱作「禾花雀」。在遷徙和越冬期間,黃胸鹀主要以各種谷物和草籽為食,時常聚集為成百上千甚至數萬只的超大群體在田間覓食,因此歷來被視作破壞農業生產的“害鳥”。特別是在生產力低下的年代,為了保護糧食,同時補充寶貴的肉質食物,在廣東的三水、清遠、四會等地形成了每年秋季大量捕食黃胸鹀的地方風俗。

西漢南越王墓中出土的200余只黃胸鹀遺骸似乎表明廣東地區食用黃胸鹀的傳統已長達2,100多年。至清朝末年,黃胸鹀已發展為三水地區重要的地方產業,甚至將其制成罐頭,作為高級食品出口到美國等地,每年出口量多達數萬打。20世紀90年代初,黃胸鹀更是被三水打造為地方美食,連續多年舉辦“禾花雀美食節”,以提高當地的知名度,促進旅游業、商業、餐飲業和境內外經濟合作的發展。

然而,隨著人口數量的迅速增長和社會經濟的快速發展,消費市場對黃胸鹀的需求量也與日俱增,早期以自食為目的的地方性小規模捕捉逐漸演變為以販賣為目的的全國性大規模圍捕,這給黃胸鹀帶來了滅頂之災。

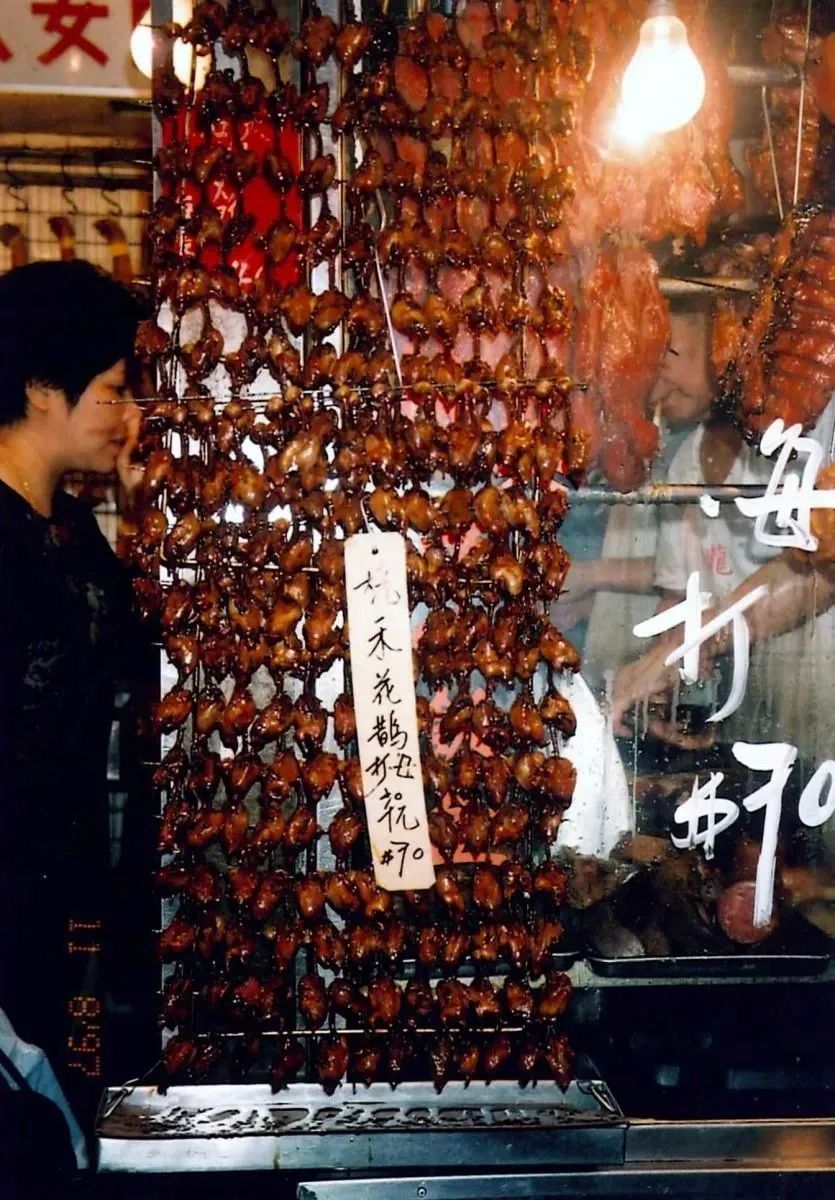

1997年11月,香港街市售賣禾花雀/Simba Chan

1992–1997年的禾花雀美食節期間,上萬名游客慕名而來,消費的黃胸鹀多達數十萬只。而隨著黃胸鹀數量的逐年減少,其市場價格開始急劇攀升,引起了更多捕鳥人的覬覦,加劇了黃胸鹀的生存危機。交通運輸業的迅速發展更是為捕鳥人打開了便利之門,使之可以趕在黃胸鹀飛抵廣東之前兩三個月,便前往河北、天津等地捕捉購買最早一批遷徙進入關內的黃胸鹀,通過航空冷鏈運送到廣東各地,以滿足食客們第一時間品嘗禾花雀的口腹之欲。

相關資料表明,2000年前后,津唐地區每年被非法獵殺的黃胸鹀多達數百萬只。如此巨大的捕食壓力之下,即便是數以億計的黃胸鹀也難以為繼。到2008年,其全球數量已減少至12萬至100萬只。似乎所有證據都表明黃胸鹀正在重蹈旅鴿的覆轍。

03

來自旅鴿的警示

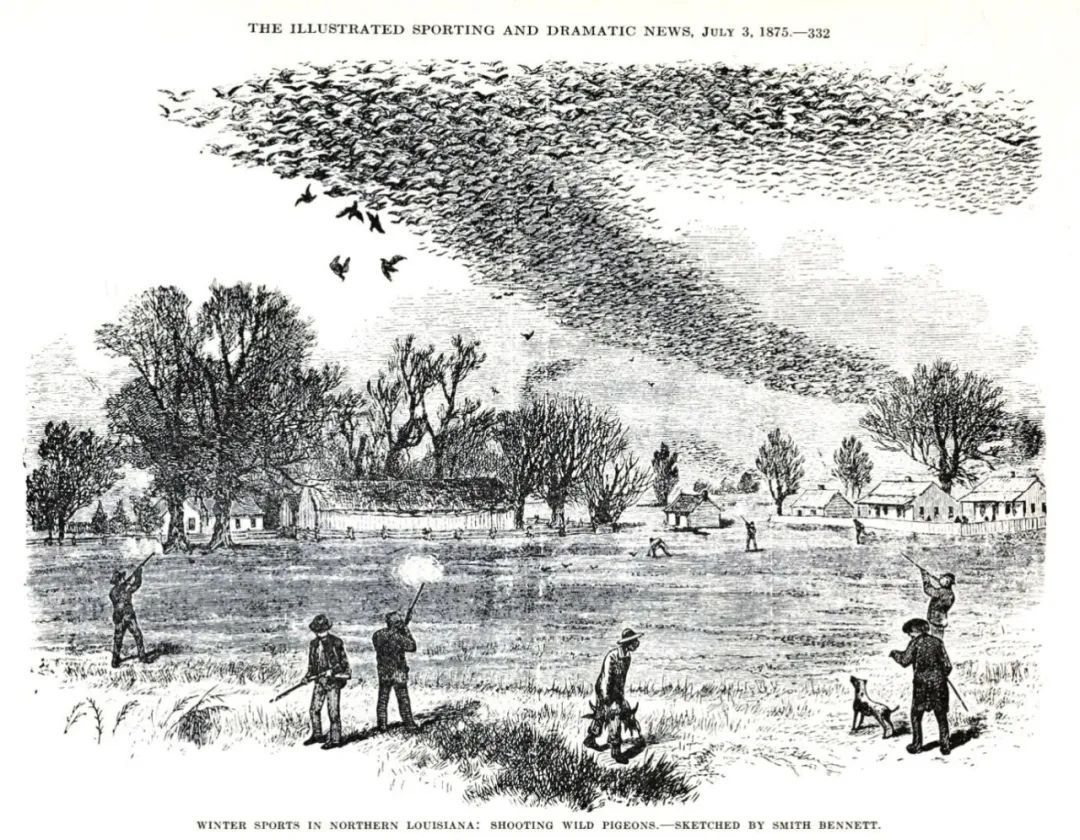

4,500年前美洲原住民遺址中發現的旅鴿骸骨表明人類捕食旅鴿的傳統由來已久。直到18–19世紀,歐洲移民的大量涌入和隨之而來的鐵路、電報等技術發明極大地推動了針對旅鴿的商業化獵捕和販賣,海量的旅鴿被捕殺后通過火車運往美國各地,或變成餐桌上的菜肴,或絞碎為牲畜的飼料。

1878年,在密歇根州的佩托斯基市,職業獵人們以每天50,000只的方式連續捕殺旅鴿長達5個月。年復一年的掠奪式利用,最終致使旅鴿種群的徹底崩潰。從19世紀50年代的數十億只到1901年3月12日最后一只野生個體被人捕殺,不過短短五十年。

美國路易斯安那州射殺旅鴿的場景(1875)。圖片來源:Wikimedia | Smith Bennett

旅鴿隸屬于鴿形目鳩鴿科旅鴿屬,是家鴿的表親,其總數曾多達50億只,是當時北美洲數量最多的鳥類,其集群飛行時可形成長500 km,寬1.6 km的巨大飛行團,被形容為天空中羽毛組成的河流。1813年,著名鳥類畫家奧杜邦在肯塔基州觀察到整個天空布滿了飛翔的旅鴿,以至于正午的陽光像日食一般被完全遮擋,直到三天以后,這群旅鴿才完全穿越該地區。然而僅過了一百余年,如此繁盛的物種便徹底從地球上滅絕了。

然而,旅鴿滅絕的速度如此之快,以至于有人產生了懷疑,人類是否真的有能力在如此短的時間內完全消滅一個多達數十億只的物種。

棲息地的大面積喪失無疑在此過程中扮演了重要的作用,旅鴿高度社會化的生活方式和每窩只產一枚卵的繁殖習性導致其面臨捕殺時顯得格外脆弱。但這就是答案的全部了嗎?

考古學家威廉·諾依曼曾在1985年的一篇論文中指出,美洲原住民遺址中雖然有一些旅鴿的骸骨,但是數量較為有限。如果數千年來美洲的天空中一直流淌著羽毛河流,旅鴿的遺骸理應非常普遍。因此,他大膽作出斷言,旅鴿在19世紀的遮云蔽日的壯觀景象并不能準確反映該物種的長期種群狀況。隨著分子生物學和基因組學的發展成熟,諾依曼的推測終于在30年后得到了驗證。

2014年,由臺灣師范大學李壽先教授領銜的科學家團隊從100多年前的3只旅鴿標本中成功提取DNA,進一步的基因測序和分析揭示出驚人的結果,旅鴿的遺傳多樣性極為低下,僅相當于33萬只個體的變異水平,這與當年旅鴿的實際數量相差10,000倍;而且其種群數量在過去百萬年間經歷過數次劇烈波動。

2017年發表在《科學》的一項研究進一步闡明,旅鴿超大的種群規模會導致其基因重組率增大,這會造成基因組某些區域中鳥嘌呤和胞嘧啶含量偏高,反而降低其重組率,增大基因連鎖強度。自然選擇作用在清除有害突變的過程中會一并掃除與之連鎖的大量中性突變,最終塑造出旅鴿極低的遺傳多樣性。旅鴿的案例也提示我們,了解物種的遺傳多樣性和種群歷史對于瀕危物種的保護具有重要的指導意義。

加拿大安大略皇家博物館 (Royal Ontario Museum) 展示的一雌一雄一對旅鴿標本。圖片來源:Brian Boyle, MPA, FPPO photo copyright ROM

04

拯救黃胸鹀猶未為晚

近期由成都大熊貓繁育研究基地、南京師范大學和北京師范大學合作完成的一項研究發現,與旅鴿不同的是,瀕臨滅絕的黃胸鹀仍保有較高的遺傳多樣性,甚至高于呆頭伯勞(Lanius ludovicianu)這樣數量更多、尚未受脅的物種,而基因組中反映近交衰退的連鎖不平衡(linkage disequilibrium)和長純合性片段(long runs of homozygosity)仍維持在較低水平。

從遺傳層面上看,黃胸鹀完全有能力產生適應各種環境變化的性狀,避免重復旅鴿的悲劇。

而有趣的是,基于全基因組數據構建的種群歷史模型表明:早在大約147個世代之前,黃胸鹀的種群數量便已經開始下降。這極大地改變了關于黃胸鹀最近40年才開始下降的傳統認知。更為重要的是,這也提示我們,除了人類捕殺,一定還存在其他重要因素持續威脅著黃胸鹀的生存,為開展進一步的研究和保護工作探明了新的方向。

謎團重重、需要我們保護的黃胸鹀。© 雷宏/中國觀鳥會

另一方面,隨著我國政府不斷加強針對黃胸鹀等瀕危野生動物的保護力度,加大對非法狩獵、收購、運輸、出售野生動物等違法犯罪行為的打擊力度,加上多方的媒體的大力宣傳,各界人士的奔走呼吁等一系列積極行動,黃胸鹀的種群數量已出現恢復的跡象。

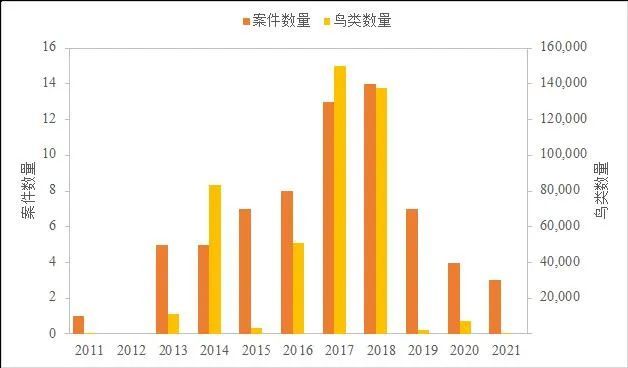

廣東省政府于1997年將三水禾花雀美食節依法取締,并于2001年將其列入廣東省重點保護野生動物名錄。2021年黃胸鹀被進一步列為國家一級重點保護野生動物。網絡公開的法院判決文書表明,最近5年來涉及黃胸鹀的案件數量和涉案鳥類數量均出現顯著下降。更加令人振奮的是,2016年以來,俄羅斯境內多處地點重新發現了當地絕跡多年的黃胸鹀,貝加爾湖一帶更是發現了數量可觀的繁殖群體。

2011-2021年涉及黃胸鹀案件情況。由于涉及黃胸鹀的獵捕、運輸以及收售過程通常混有其他鳥類,而辦案過程中往往難以對每只個體進行準確的分類鑒定,在此將所有鳥類的數量一并進行統計。

以上積極現象表明,我們不僅有能力避免黃胸鹀淪為東半球的旅鴿,更有機會將其塑造為鳴禽中的朱鹮,成為瀕危物種保護的成功典范和我國遷徙林鳥中的旗艦物種。

Beermann I, Thomas A, Anisimov Y, Bastardot M, Batbayar N, Davaasuren B, Gerasimov Y, Hasebe M, Nakul G, Nergui J, Ktitorov P. Range‐wide breeding habitat use of the critically endangered Yellow‐breasted Bunting Emberiza aureola after population collapse. Ecology and evolution. 2021. 11(13):8410-8419.

Chan S. Yellow-breasted bunting Emberiza aureola. BirdingASIA. 2004. 1(1):16-17.

Copete JL, Sharpe CJ. Yellow-breasted Bunting (Emberiza aureola), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). 2020. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

Fuller E. The passenger pigeon. 2014. Princeton University Press.

Heim W, Chan S, Hölzel N, Ktitorov P, Mischenko A, Kamp J. East Asian buntings: Ongoing illegal trade and encouraging conservation responses. Conservation Science and Practice. 2021. 3(6):e405.

Hung CM, Shaner PJ, Zink RM, Liu WC, Chu TC, Huang WS, Li SH. Drastic population fluctuations explain the rapid extinction of the passenger pigeon. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2014. 111(29):10636-10641.

Kamp J, Oppel S, Ananin AA, Durnev YA, Gashev SN, Hölzel N, Mishchenko AL, Pessa J, Smirenski SM, Strelnikov EG, Timonen S. Global population collapse in a superabundant migratory bird and illegal trapping in China. Conservation biology. 2015. 29(6):1684-1694.

IUCN 2022. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1.

Murray GG, Soares AE, Novak BJ, Schaefer NK, Cahill JA, Baker AJ, Demboski JR, Doll A, Da Fonseca RR, Fulton TL, Gilbert MT. Natural selection shaped the rise and fall of passenger pigeon genomic diversity. Science. 2017. 358(6365):951-954.

Neumann TW. Human-wildlife competition and the passenger pigeon: Population growth from system destabilization. Human Ecology. 1985. 13(4):389-410.

Wang P, Hou R, Wu Y, Zhang Z, Que P, Chen P. Genomic status of yellow-breasted bunting following recent rapid population decline. iScience. 2022. 25(7):104501.

佛山市三水區人民政府地方志辦公室,佛山市三水區檔案局,《南方日報》佛山新聞部. 英國人眼中的三水——三水海關稅務司紀事(1897–1938年).廣東人民出版社.

賈相剛.對黃胸鹀為害農業的初步調查.動物學雜志,1964(01):17-18.

王將克,黃杰玲,呂烈丹.廣州象崗南越王墓出土動物遺骸的研究.中山大學學報(自然科學版),1988,(01):13-20.

楊金光,董建艷,陳麗霞,王毅花,陸軍,劉冬平.秦皇島黃胸鹀和藍歌鴝的種群動態及遷徙時序——基于1999—2019年的環志數據.動物學雜志,2021,56(03):351-357.

鄭作新.農林的益鳥和害鳥.生物學通報,1956(05):8-11.

本文作者

推薦

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn