- 手機專業(yè)圈

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn - 電腦專業(yè)圈電腦專業(yè)圈

請在電腦端訪問:

www.quanpro.cn - E-file管理后臺

中國濱海濕地的藍色碳匯功能及碳中和對策丨服務(wù)碳中和目標(biāo)

專業(yè)號:中國沿海濕地保護網(wǎng)絡(luò) 2021/4/5 21:14:46

本文即將刊載于《中國科學(xué)院院刊》2021年第3期專題“服務(wù)碳中和目標(biāo)的海洋負(fù)排放技術(shù)路徑與戰(zhàn)略思考”

王法明1,2,3 唐劍武3 葉思源4 劉紀(jì)化5*

1 中國科學(xué)院華南植物園 小良熱帶海岸帶生態(tài)系統(tǒng)研究站

2 南方海洋科學(xué)與工程廣東省實驗室(廣州)

3 華東師范大學(xué) 河口海岸學(xué)國家重點實驗室/崇明生態(tài)研究院

4 中國地質(zhì)調(diào)查局青島海洋地質(zhì)研究所

5 山東大學(xué) 海洋研究院

濱海濕地是海岸帶“藍碳”生態(tài)系統(tǒng)的主體,提高其藍碳碳匯的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能是重要的基于海洋的氣候變化治理手段,屬于“基于自然的解決方案”。中國濱海濕地以鹽沼濕地為主,紅樹林面積較小,而無植被覆蓋的濱海灘涂面積廣大。為實現(xiàn) 2060 年碳中和的承諾,中國應(yīng)加強濱海濕地的科學(xué)研究,保護現(xiàn)存濕地生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能的完整性,停止破壞性的濱海濕地開發(fā)活動,恢復(fù)和新建濱海濕地生態(tài)系統(tǒng),增強其藍碳生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能,在保護生態(tài)功能的同時受惠于增匯固碳。

濱海濕地是由沿海鹽沼濕地和紅樹林組成的濕地生態(tài)系統(tǒng)。由于受到海水周期性潮汐淹沒的影響,濱海濕地的碳匯功能強大,是降低大氣二氧化碳(CO2)濃度、減緩全球氣候變化的重要途徑。這些濱海濕地與海草床等生態(tài)系統(tǒng)所固存的碳被稱為海岸帶“藍碳”(Blue Carbon)。

“藍碳”是與陸地植被的“綠碳”相對而言的。海洋每年從大氣中凈吸收(進出通量之差)大約 2.3 Pg C·a-1,而陸地生態(tài)系統(tǒng)大約凈吸收了 2.6 Pg C·a-1 。

傳統(tǒng)上,海洋藍碳被認(rèn)為主要通過物理溶解度泵(大氣 CO2 溶解到海水里)、生物泵(植物通過光合作用吸收和轉(zhuǎn)化 CO2 并沉積到海底),以及海洋碳酸鹽泵(貝類、珊瑚礁等海洋生物對碳的吸收、轉(zhuǎn)化和釋放)在不同時間尺度實現(xiàn)儲碳。

根據(jù)聯(lián)合國的評估,全球海洋活體生物所固持的碳有一半位于海岸帶的藍碳生態(tài)系統(tǒng)。濱海濕地作為一類重要的海岸帶藍碳生態(tài)系統(tǒng),具有巨大的碳吸收能力,屬于“基于自然的解決方案”的實踐范疇,是重要的基于海洋的氣候變化治理手段之一;在減緩溫室氣體排放的同時,濱海濕地可以給沿海國家乃至全球帶來經(jīng)濟和社會效益。

研究表明,濱海濕地每平方公里的年碳埋藏量預(yù)計可達 0.22 Gg C,相當(dāng)于燃燒 3.36×105 L 汽油燃燒所排放的 CO2。因此,有效地評估濱海濕地的碳匯能力、固碳潛力和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能,是制定減排增匯措施的重要手段,也是各國政府制定應(yīng)對氣候變化行動計劃的理論依據(jù),更是我國實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要基礎(chǔ)。

1

濱海濕地的藍碳固碳功能及機制

濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)相比于陸地生態(tài)系統(tǒng)的優(yōu)勢在于極大的固碳速率,以及長期持續(xù)的固碳能力。陸地生態(tài)系統(tǒng)隨植物的不斷生長和土壤有機質(zhì)的累積,其植物和土壤呼吸釋放的碳會持續(xù)增加。因而,其固碳能力在幾十年到百年尺度上會達到飽和。達到飽和點后,植物通過光合作用吸收的碳與系統(tǒng)內(nèi)植物、微生物和動物呼吸釋放的碳會達到平衡,從而導(dǎo)致系統(tǒng)凈固碳能力趨于零。

濱海濕地中植物的凋落物會沉積到土壤中,但是與陸地生態(tài)系統(tǒng)不同的是:海水潮汐往復(fù)能夠極大減緩這些沉積有機質(zhì)的分解;隨著海平面的上升,濱海濕地中沉積物不斷增加并被埋藏到更深的土層,客觀上不利于有機質(zhì)的降解,因而這些沉積物中的碳能夠在百年到上萬年尺度上處于穩(wěn)定狀態(tài)而不會釋放回大氣中,從而實現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)的儲碳。

此外,與淡水濕地相比,由于海水中大量硫酸根離子的存在,能夠有效抑制濱海濕地中的甲烷(CH4)排放。濱海濕地的這些特性相對于陸地生態(tài)系統(tǒng)固碳具有明顯的優(yōu)勢,其單位面積的碳埋藏速率是陸地森林系統(tǒng)的幾十到上千倍。故而長期來看,濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)比陸地生態(tài)系統(tǒng)具備更強的固碳能力和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能,是應(yīng)對人類目前所面臨的氣候變化問題的重要資源。

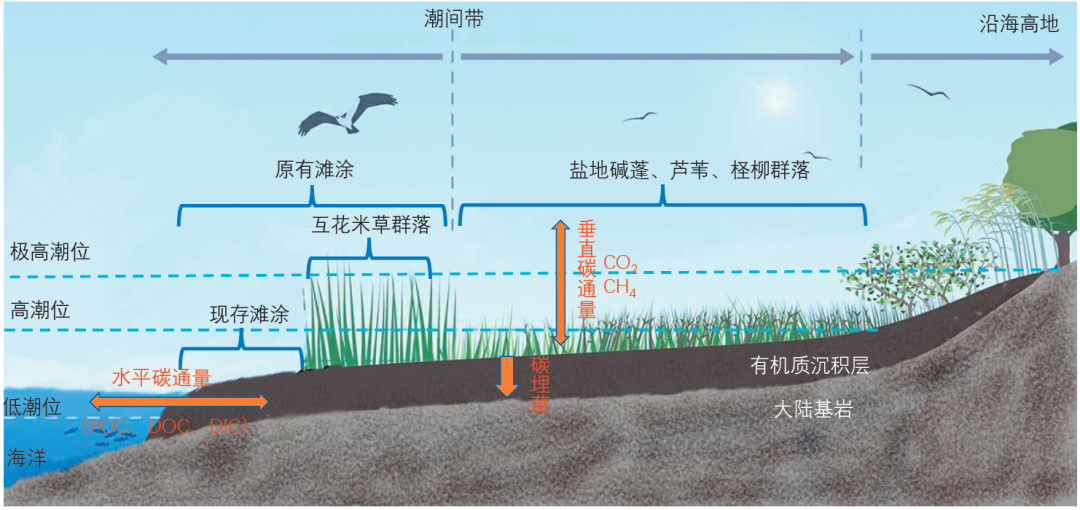

濱海濕地固碳功能主要體現(xiàn)在其垂直方向的沉積物的碳埋藏速率和水平方向通過潮汐作用與海水中的無機碳(DIC)、溶解有機碳(DOC)和顆粒有機碳(POC)的交換(圖 1)。全球尺度上,鹽沼濕地面積約為 6.23×104 km2,紅樹林面積為 14×104 km2。

圖1 中國濱海濕地主要生態(tài)類型的相對地理分布及其儲碳機制

根據(jù)濱海鹽沼濕地和紅樹林的全球分布,結(jié)合過去在海岸帶地區(qū)的有機質(zhì)沉積速率的研究,Wang 等初步估算了全球尺度上鹽沼濕地和紅樹林的碳埋藏速率約為 53.65 Tg C·a-1,換算成 CO2 當(dāng)量為 196.71 Tg·a-1。這一數(shù)據(jù)相當(dāng)于人類活動每年排放量的 0.6%。

如果從單位面積碳埋藏速率估算,濱海濕地藍碳系統(tǒng)的碳埋藏速率是陸地生態(tài)系統(tǒng)固碳速率的 15 倍、海洋生態(tài)系統(tǒng)固碳速率的 50 倍左右。因此,濱海濕地藍碳系統(tǒng)的碳埋藏速率很高。此外,此數(shù)值僅為垂直方向碳埋藏速率,其水平方向通過潮汐作用與海洋的交換過程也有大量的碳以 DIC、POC 和 DOC 的形式輸入海洋,這部分受方法學(xué)制約鮮見報道。但已有個別研究結(jié)果顯示:濱海濕地通過潮汐輸入到海洋中的無機碳遠(yuǎn)超其沉積有機碳。因此,濱海濕地的實際年固碳能力,遠(yuǎn)超通過傳統(tǒng)碳埋藏所估算的速率。

2

國際濱海濕地藍碳研究熱點

自 2011 年以來,國際上有關(guān)海岸帶藍碳生態(tài)系統(tǒng)固碳能力的研究已經(jīng)逐漸成為熱點;國內(nèi)近幾年亦有多個藍碳研究項目在開展。

Macreadie 等總結(jié)了藍碳研究的 10 個重要問題,其中涉及濱海濕地藍碳功能的問題的有 9 個,這 9 個問題既是當(dāng)前濱海濕地藍碳研究的熱點,也是未來的主要研究方向。

1. 氣候變化如何影響藍碳系統(tǒng)的碳累積?

2. 人類干擾如何影響藍碳系統(tǒng)的碳累積?

3. 藍碳生態(tài)系統(tǒng)的分布及其時空格局如何?

4. 有機和無機碳循環(huán)過程如何影響碳排放?

5. 如何估算藍碳系統(tǒng)中碳的來源?

6. 影響藍碳系統(tǒng)中碳埋藏速率的因子有哪些?

7. 藍碳系統(tǒng)和大氣的溫室氣體交換速率如何?

8. 如何減少藍碳估算中的不確定性?

9. 管理措施如何維持并提升藍碳固碳功能?

總體上,我們對濱海濕地這一藍碳生態(tài)系統(tǒng)的碳儲量、速率、過程機制和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能尚缺乏足夠的了解。以美國為例,盡管“藍碳”這一概念是由美國科學(xué)家最先提出,但其研究人員對美國濱海濕地的藍碳固碳速率的了解依然比較缺乏——已有的報道多集中在濱海濕地的碳儲量,而對其碳通量和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能缺乏系統(tǒng)的總結(jié)。

為了彌補這一缺失,中國研究人員利用濱海濕地碳沉積數(shù)據(jù)和美國濕地調(diào)查數(shù)據(jù),系統(tǒng)估算了美國當(dāng)前國家尺度上的濱海濕地藍碳系統(tǒng)碳埋藏能力;并利用聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)的氣候模型預(yù)測數(shù)據(jù)和全球濱海濕地面積的模擬數(shù)據(jù),建立了固碳速率與氣候因子的經(jīng)驗?zāi)P停罢靶蕴岢觯喝驗I海濕地藍碳系統(tǒng)的碳埋藏能力到 21 世紀(jì)末將持續(xù)增加。

這是首次在國家(美國)和全球尺度上對濱海濕地藍碳碳埋藏速率的系統(tǒng)估算與預(yù)測。遺憾的是,目前尚缺乏對中國濱海濕地固碳功能的系統(tǒng)模擬預(yù)測。

濱海濕地是全球變化的敏感區(qū)和脆弱區(qū),其固碳功能如何響應(yīng)人類活動和環(huán)境變化是當(dāng)前藍碳研究的熱點。

一方面,人類活動導(dǎo)致的生境破壞、環(huán)境污染極大地影響了濱海濕地的健康,從而影響其固碳功能。

近幾十年來,人口迅速增長和經(jīng)濟快速發(fā)展的需求使全球海岸帶地區(qū)的土地利用發(fā)生著劇烈的變化。全球濱海濕地的碳匯功能和碳庫儲量在過去 1 個世紀(jì)顯著降低。人為活動和環(huán)境變化,包括圍墾、填海造陸、海堤建設(shè)等人為干擾,以及營養(yǎng)鹽輸入增加、氣溫升高等環(huán)境要素變化等,都將導(dǎo)致濱海濕地碳匯功能持續(xù)下降。以美國為例,由于人類活動的增加導(dǎo)致其濱海濕地面積比工業(yè)革命前下降超過50%。

近些年,由于人類對濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)碳匯功能的認(rèn)識,如何保護濱海濕地資源,以及有效恢復(fù)受損濕地,已成為恢復(fù)生態(tài)學(xué)領(lǐng)域的重大科學(xué)問題。在濱海濕地恢復(fù)過程中,碳循環(huán)會發(fā)生重大變化,有效的生態(tài)恢復(fù)會降低濕地 CH4 排放,促進植物生長,從而提高有機質(zhì)沉積速率,進而提高濕地的固碳和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能。

除了人類活動導(dǎo)致的土地利用變化,在全球氣候變化的背景下,濱海濕地受到富營養(yǎng)化、氣溫升高、海平面上升的多重壓力,導(dǎo)致植物的生長與演替過程的變化,尤其是改變了與碳循環(huán)相關(guān)的生產(chǎn)與分解過程,最終影響其固碳功能。

來自美國鹽沼濕地的長達 10 年氮肥增加模擬實驗證實:海水中氮元素的增加會導(dǎo)致鹽沼濕地退化,進而導(dǎo)致其碳匯功能降低。海平面上升是影響濱海濕地碳匯功能的另一個重要因素。通常,海平面上升會增加有機質(zhì)的沉積;但是,當(dāng)海平面上升速率超過濱海濕地沉積速率時,這些濕地會逐漸被海水淹沒,導(dǎo)致其持續(xù)固碳功能的喪失。

3

中國濱海濕地的碳匯功能

中國擁有 1.8×104 km 的大陸海岸線,超過 2×106 km2的大陸架,分布著各種濕地類型。本文重點關(guān)注了鹽沼、紅樹林和濱海灘涂濕地。

鹽沼

鹽沼濕地具備很強的固碳能力,其沉積物的碳埋藏速率平均約為 168 g C·m−2·a−1。鹽沼濕地是我國濱海濕地中面積最大的海岸帶藍碳生態(tài)系統(tǒng)類型,但因分類學(xué)差異導(dǎo)致其在總面積的統(tǒng)計多寡不一。

Zhou 等估計我國鹽沼濕地的面積為 1207—3434 km2;根據(jù)聯(lián)合國環(huán)保署認(rèn)可的全球鹽沼濕地遙感數(shù)據(jù),我國鹽沼濕地的面積為 5448 km2;葉思源 2017 年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示我國有植被覆蓋的濱海濕地和潮灘的總面積達 9862 km2。然而,Mao 等制作的我國最新的國家尺度濕地遙感圖發(fā)現(xiàn)鹽沼濕地面積僅為 2979 km2。

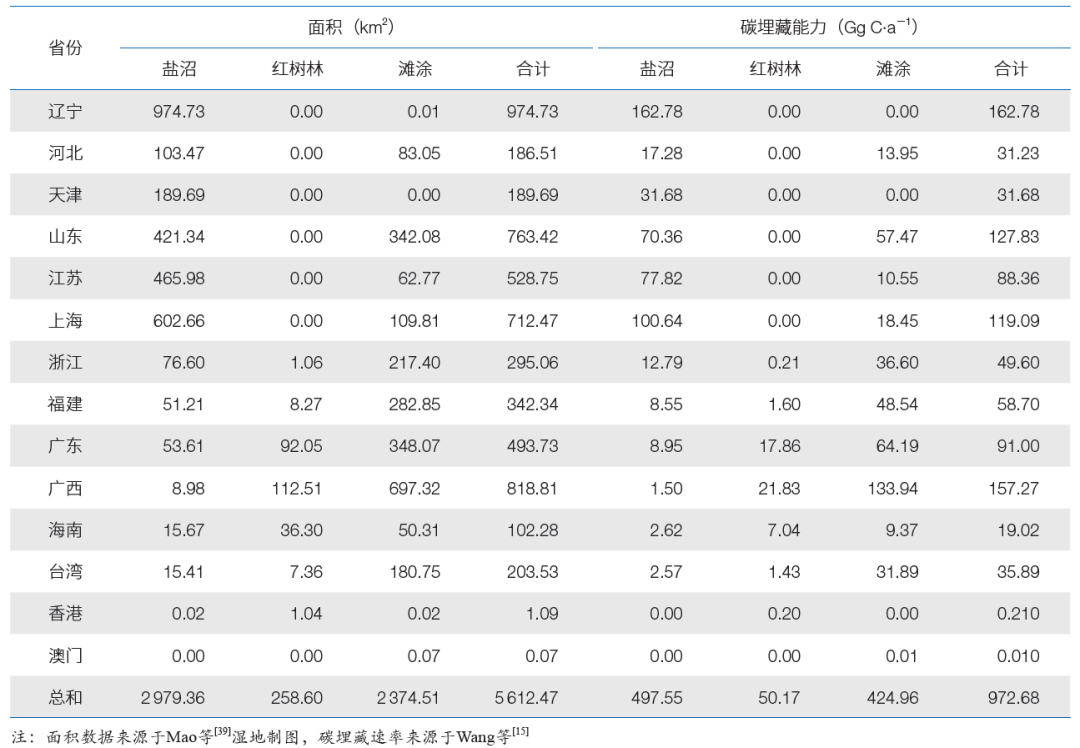

我國的鹽沼濕地主要分布在環(huán)渤海灣、江蘇省沿岸和長江口等地,在南方熱帶亞熱帶區(qū)域也有部分分布(表 1),其主要植被包括蘆葦、鹽地堿蓬等耐鹽植物,以及互花米草等(圖 1)。其中,互花米草是源自北美鹽沼濕地的外來種,具備較強的適應(yīng)性和耐受能力,是北美鹽沼濕地的主要植被類型。

表1 中國沿海各省份濱海濕地各類型的分布及其碳埋藏速率估算

我國在 20 世紀(jì) 80 年代廣泛引種互花米草,用于濱海地區(qū)促淤造陸和保灘護岸等生態(tài)工程,但也導(dǎo)致其入侵光灘濕地、威脅本土植物和水鳥棲息地等生態(tài)問題。截至 2015 年,我國互花米草濕地面積達 546 km2,比 1990 年擴張了 502 km2,主要分布在江蘇、浙江、上海和福建等地。這些新擴張的互花米草濕地主要侵占了原有的濱海灘涂,占比達 93%。

Wang 等利用鹽沼濕地遙感數(shù)據(jù)并結(jié)合濱海濕地碳埋藏速率的實測數(shù)據(jù),估算了我國鹽沼濕地的碳埋藏速率為 1.19 Tg C·a−1。這一數(shù)據(jù)大于過去估算的數(shù)值0.26—0.75 Tg C·a−1,以及最近 Fu 等估算的 0.16 Tg C·a−1,主要原因是其采用的我國鹽沼濕地面積(5448 km2)較其他數(shù)據(jù)源大。本文采用較為保守的濕地面積(2979 km2)計算,我國鹽沼濕地年碳埋藏能力約為 0.50 Tg C·a−1(表1)。

紅樹林

紅樹林主要生長在熱帶和亞熱帶的海岸潮間帶上,在全球尺度上紅樹林的總面積約為 1.4×105 km2,大于鹽沼濕地的 6.23×104 km2。全球紅樹林每年沉積物碳埋藏速率約為 38.3 Tg C·a−1,這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)大于鹽沼濕地的 12.6 Tg C·a−1。同時,紅樹林還可以向鄰近海域輸出 21 Tg C·a−1 的 POC 和 24 Tg C·a−1 的DOC。因此,紅樹林被認(rèn)為是固碳最有效的海岸帶藍碳生態(tài)系統(tǒng)。

我國紅樹林位于全球紅樹林分布的北緣,主要分布在廣東、廣西、海南和福建等省份。Wang 等估算了全球紅樹林的平均碳埋藏速率是 194 g C·m−2·a−1,而我國紅樹林的總碳埋藏速率約為 0.05 Tg C·a−1,這一數(shù)據(jù)與過去的其他研究相差不大,遠(yuǎn)小于我國鹽沼濕地的碳埋藏速率,主要原因是我國現(xiàn)存紅樹林的面積過小。

根據(jù)紅樹林面積遙感數(shù)據(jù),2010 年我國紅樹林面積為僅為 171 km2。但這一數(shù)值存在較大爭議,Mao 等通過遙感制圖得到的 2015 年全國紅樹林的總面積為 259 km2。

根據(jù)國家林業(yè)和草原局的最新數(shù)據(jù),我國紅樹林在過去 10 多年得到快速恢復(fù),2020 年總面積已經(jīng)有 289 km2,其中超過 70 km2 為近期新造和恢復(fù)的紅樹林。但即便按照最近的紅樹林面積數(shù)據(jù),我國當(dāng)前紅樹林面積也僅為歷史上最高值(約為 2500 km2)的 1/10 左右,恢復(fù)空間巨大。

濱海灘涂

濱海灘涂也是重要的海岸帶生態(tài)系統(tǒng)類型,其主要包括泥質(zhì)灘涂(Mudflat)、沙灘和基巖海岸等3 種類型,其中泥質(zhì)灘涂具有相當(dāng)強的碳埋藏能力。我國濱海灘涂的面積依據(jù)不同的遙感數(shù)據(jù)差異比較大。Mao 等制作的國家尺度濕地分布圖顯示我國 2015 年泥質(zhì)灘涂的總面積為 2374 km2,略低于我國的鹽沼濕地總面積;而最近的衛(wèi)星遙感工作顯示我國濱海灘涂(含泥質(zhì)灘涂、石灘、沙灘及部分淺海)的面積在 5379—8588 km2 之間。這些差異主要是由衛(wèi)星影像的來源和拍攝頻率所致。

總體上,我國濱海灘涂的面積很大,甚至超過鹽沼濕地和紅樹林的總面積之和,且以泥質(zhì)灘涂為主,其沉積物埋藏速率高,具有很強的固碳潛力。這些灘涂沉積物埋藏碳的主要來源是周邊的鹽沼濕地和紅樹林的碳輸入,以及海水中的 POC 和礦質(zhì)結(jié)合碳組分的沉積,因此理應(yīng)被納入濱海濕地藍碳碳匯計量體系。已有研究表明,泥質(zhì)灘涂的沉積速率和碳埋藏能力與周邊的鹽沼濕地和紅樹林相當(dāng)。我們根據(jù)最保守的濱海泥質(zhì)灘涂的分布面積及其周圍鹽沼和紅樹林碳埋藏速率的數(shù)據(jù),估算出我國濱海灘涂的碳埋藏速率下限約為 0.42 Tg C·a−1,這遠(yuǎn)高于我國紅樹林的碳埋藏能力,且僅次于鹽沼濕地(表 1)。

此外,我國的濱海灘涂面臨互花米草的入侵問題,在過去 30 多年間,近 467 km2 的灘涂演變?yōu)榛セ撞轂橹鞯柠}沼濕地(圖1)。相對于周邊的鹽沼濕地和紅樹林,濱海灘涂的生態(tài)系統(tǒng)凈生產(chǎn)力比較低,僅為前者的 10%—20% 左右。互花米草入侵灘涂后不僅增加植物生物量和有機凋落物的輸入量,而且其致密的植被可以減緩水流,加速沉積物的累積,提高沉積速率。此外,互花米草在濱海灘涂的定植吸收了大量的氮、磷等營養(yǎng)鹽,能夠減少陸地營養(yǎng)鹽向近海富營養(yǎng)化海區(qū)的輸入,提高近海初級生產(chǎn)力。總體上,互花米草入侵濱海灘涂其碳匯總量反而是增加的 ;若僅從碳匯視角看,這有利于我國濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)固碳能力進一步提高;然而,其綜合生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能,仍需進一步評估。

4

發(fā)展方向及政策建議

濱海濕地具有很強的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能和碳匯價值,也具有很強自身恢復(fù)力。盡管面臨人類活動干擾、海平面上升和氣候變化等不利因素,全球濱海濕地的總面積在 21 世紀(jì)末仍會有一定程度的增加,其總的固碳能力,特別是碳埋藏速率會進一步增強。由于我國濱海濕地的沉積速率較高,如果沒有人為對自然岸線的破壞和干擾,其在 21 世紀(jì)末的總面積仍會有較大比例增加,整體的碳匯和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能也會進一步增強。模型預(yù)測的結(jié)果顯示,我國濱海鹽沼和紅樹林濕地的碳埋藏能力在 21 世紀(jì)末可望增加到 1.82—3.64 Tg C·a−1。

但我國目前濱海濕地的總面積有限,過去幾十年海岸帶地區(qū)的灘涂圍墾、魚蝦養(yǎng)殖、城市化及工業(yè)化等土地開發(fā)活動導(dǎo)致濱海濕地面積急劇減少,其固碳功能和碳匯潛力下降。1975—2017 年,我國天然濕地衰退率為 53.9%。因此,如何有效恢復(fù)濱海濕地,增加濕地面積,減少對濕地周圍自然岸線的破壞,提高其自然恢復(fù)能力,增強現(xiàn)有濱海濕地的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能,對我國濱海濕地藍碳功能的恢復(fù)和提高具有重要意義。

當(dāng)前,我國急需加強濱海濕地的科學(xué)研究,保護其生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與服務(wù)功能的完整性,停止破壞性的濱海濕地開發(fā)活動,避免其藍碳功能的快速損失,推進濱海濕地的生態(tài)恢復(fù)工作,重建和新建濱海濕地生態(tài)系統(tǒng),恢復(fù)并增強其藍碳功能,在保護自然的同時受惠于碳匯增益,讓濱海濕地藍碳為我國的碳中和戰(zhàn)略作出更大貢獻。因此,我們建議后續(xù)濱海濕地藍碳科學(xué)研究和管理政策需著重加強下述 4 個方面。

1

建立海岸帶生態(tài)系統(tǒng)野外觀測研究網(wǎng)絡(luò)

在全國范圍內(nèi)選擇典型的海岸帶生態(tài)系統(tǒng),建立野外觀測研究站,并納入國家野外科學(xué)觀測網(wǎng)絡(luò)。通過多站點的聯(lián)網(wǎng)觀測,深入認(rèn)識濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與服務(wù)功能,闡明其碳埋藏速率和溫室氣體排放的時空變化格局及其機制,并對濱海濕地中固碳能力較強的群落類型開展系統(tǒng)研究。

2

系統(tǒng)量化和預(yù)測我國濱海濕地藍碳固碳功能

通過模擬人類活動和氣候變化,結(jié)合地理信息系統(tǒng)和土地遙感數(shù)據(jù),建立模型預(yù)測未來不同氣候變化情景下藍碳功能及其變化趨勢,闡明我國濱海濕地對未來氣候變化和人類活動的響應(yīng)和適應(yīng)機制,提高對我國濱海濕地藍碳增匯機制的科學(xué)認(rèn)識和對其未來碳匯強度的預(yù)測能力,突出其綜合生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能。

3

對外來種建立的濱海濕地開展系統(tǒng)研究

趨利避害,綜合評估濱海濕地中外來種的生態(tài)風(fēng)險和負(fù)排放效應(yīng);在合適的地區(qū)合理利用外來種恢復(fù)和新建鹽沼濕地和紅樹林。

4

構(gòu)建濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能綜合研究示范區(qū)

通過系統(tǒng)了解影響濱海濕地固碳功能的關(guān)鍵驅(qū)動因子,制定濱海濕地修復(fù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),研發(fā)相應(yīng)的固碳增匯技術(shù),在示范區(qū)建立適于不同濱海濕地的生態(tài)管理對策,實踐我國濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能最大化的生態(tài)管理方案。

王法明 中國科學(xué)院華南植物園研究員,中國科學(xué)院小良熱帶海岸帶生態(tài)系統(tǒng)研究站副站長。2005 年本科畢業(yè)于山東大學(xué),2010 年博士畢業(yè)于中國科學(xué)院研究生院,曾在美國芝加哥大學(xué)海洋生物實驗室(Marine Biological Laboratory)從事 4 年博士后研究。主要研究方向為海岸帶森林和濕地碳循環(huán)。已發(fā)表第一作者和通訊作者 SCI 論文 24 篇,包括 National Science Review、Nature Communications、Functional Ecology 等重要期刊;主持和完成國家自然科學(xué)基金 4 項、廣東省自然科學(xué)基金 2 項;入選國家林業(yè)和草原局科技創(chuàng)新青年拔尖人才、廣州市珠江科技新星、中國科學(xué)院青年創(chuàng)新促進會會員,并獲得廣東省杰出青年科學(xué)基金資助。目前擔(dān)任 SCI 期刊 Functional Ecology、Ecology and Evolution 副主編,以及 Journal of Plant Ecology 和《應(yīng)用生態(tài)學(xué)報》編委。

劉紀(jì)化 山東大學(xué)副教授。曾任戈登論壇(青年論壇)主席(GRS Chair,2016—2018年)。主要研究領(lǐng)域為海洋微型生物介導(dǎo)的碳-氮-硫元素循環(huán)。研究方向包括海洋有機碳遷移轉(zhuǎn)化的微生物過程機制、海洋微型生物光合自養(yǎng)和異養(yǎng)呼吸過程參數(shù)、海洋碳匯過程和負(fù)排放生物技術(shù)研發(fā)。曾主持和參與多項國家自然科學(xué)基金和科學(xué)技術(shù)部國家重點研發(fā)計劃等項目/課題。

文章源自:

王法明,唐劍武,葉思源,劉紀(jì)化. 中國濱海濕地的藍色碳匯功能及碳中和對策. 中國科學(xué)院院刊, 2021, 38(3).

總監(jiān)制:楊柳春

責(zé)任編輯:張帆

助理編輯、校對:PAN

排版:筱小鹿

專業(yè)會員

推薦

| 我也說兩句 |

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |