濱海濕地治理,我們走到了哪兒

專業號:中國沿海濕地保護網絡 2021/11/3 17:48:18

9月10日,“藍色生態文明的海南實踐研討會”在文昌市召開。會議以有“教科書式的熱帶海岸”之稱的會文濕地為范本,對海南藍色生態文明實踐的探索經驗進行提煉與分享。會上,來自水產行業管理部門、科研機構、周邊社區、環保組織、省內外媒體等一線行動者通過跨界對話,從產業綠色轉型、濱海濕地環境治理、社區保護實踐等多個角度,共同探討濱海濕地周邊生態、生產、生活的“三生融合”的路徑,以期助推海洋經濟發展方式轉變與海洋環境的持續向好。

焦點一

會文為什么重要?

因有著發育成熟的珊瑚礁、海草床、紅樹林等多種生態類型,位于海南文昌的“會文濕地”被稱為“教科書式的熱帶海岸”,屬于復合型熱帶濱海濕地生態系統,曾被中國科學院地理科學與資源研究所等單位評為中國“2016年十塊最值得關注濱海濕地”之一。

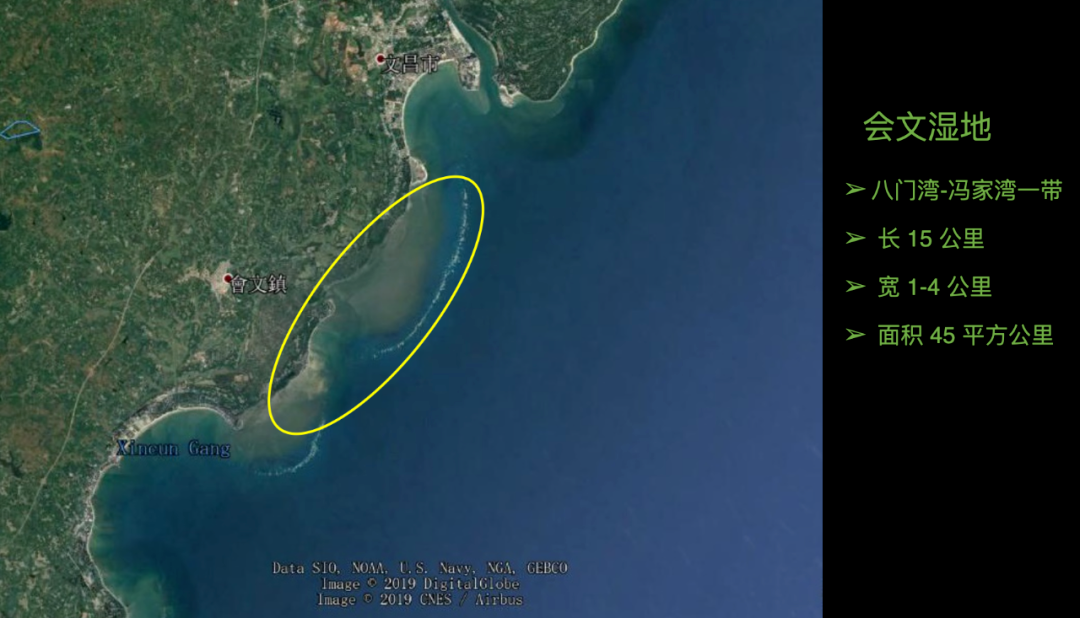

會文濕地范圍 圖/程成

程成現場介紹會文濕地的生態價值 圖/陳明智

會上,海南省林業科學研究院工程師、海南觀鳥會會長程成介紹,會文濕地實際是一個民間概念,通常指文昌市邁榜村到馮家灣一帶的濱海濕地,長度約15公里,寬度1~4公里,面積45平方公里。海南觀鳥會受阿拉善SEE基金會任鳥飛項目組的資助,聯合海口市環境保護監測站、中國紅樹林保育聯盟等多家機構多年在此地開展本底調查,其中鳥類調查顯示, 根據近十年越冬水鳥數據,會文濕地是海南東海岸水鳥種類最多的地方,2017-2019年間監測到小青腳鷸、黃嘴白鷺、大濱鷸等多種珍稀瀕危鳥類。海草調查方面,會文濕地調查記錄到海草共3科4屬4種,但是離海岸近、受人為影響嚴重的地方,海草極少分布,與文獻中的歷史數據相比,海草的多樣性和密度都在下降。海草床的健康狀況很大程度上反映了當地的污染程度,海草也因此被稱為“生態哨兵”。

小青腳鷸 圖/楊川

不僅生態價值突出,會文濕地也是水產養殖、灘涂挖螺等人類經濟活動的熱點區域。經過數十年的發展,會文海水養殖產業逐漸形成規模,特別是蝦苗的生產在全國占據著舉足輕重的地位,因此會文也有海南水產苗種“硅谷”之稱。

會文蝦苗谷景象 圖/陶興

會上,當地漁業主管部門的代表介紹,會文馮家灣“蝦苗谷”最早起源于1986年,當時的養殖品種主要是斑節對蝦,至1997年時,南美白對蝦開始替代斑節對蝦成為養殖主要品種并快速發展起來。至2000年時,高位池養殖興起,和養蝦同步發展的還有石斑魚育苗,高位池養殖規模的擴大也加劇了海水養殖的污染。2008年后,東風螺養殖開始發展,目前為止,東風螺和東星斑是馮家灣區域主要工廠化養殖品種,蝦苗和石斑魚苗產業已讓步于東風螺和東星斑工廠化養殖。

會文馮家灣一帶被侵蝕的海岸線 圖/陶興

產業自發生長也帶來了近岸水質惡化、海岸線景觀破壞、水產病害頻發、產業退化等問題。為此,2018年,當地正式提出由政府牽頭建設馮家灣現代化漁業產業園。2020年7月份,產業園發展進入正軌并正加緊建設。

焦點二

濱海濕地保護的未來在哪里?

那么濱海濕地保護的未來在哪里?會上,海南省環境科學研究院南海生態環境研究所負責人呂淑果首先對海南省“十四五”海洋生態環境保護形勢及保護工作部署進行介紹。呂淑果認為,目前海洋生態環境保護機遇與挑戰并存,國家系列重大決策對海南海洋生態環境保護提出新要求,包括建立健全區域聯動機制、建立陸海統籌治理機制等。但海洋生態環境持續向好壓力較大,面臨的難點包括生態環境問題突出等,比如海水養殖及漁船排放等污染輸入不容小覷、海洋垃圾污染顯著、 岸線侵蝕現象突出。

呂淑果現場介紹海南“十四五”規劃海洋保護征程 圖/陳明智

對此,呂淑果表示,目前養殖產業無序發展與管理能力滯后是產生濱海濕地環境問題的癥結之一,而對策在于產業轉型及精細化管理,這需要政府與民眾的雙向配合。同時,呂淑果也提出濱海濕地藍碳發展或是新的保護路徑。

周志琴現場介紹國外社區保護案例 圖/陳明智

多位演講嘉賓都表示濱海濕地生態保護單靠政府推動是遠遠不夠的,還需要當地的社區力量。會上,海口畓榃濕地研究所理事長周志琴先借他山之石,介紹國外兩個保護案例。在菲律賓某濱海社區保護案例中,周志琴介紹當地專家如何用數年時間讓村民改變觀念,有了保護的意愿,并建立社區保護地,由村民輪流看護的故事。此后,在當地村民和地方政府、專家、社會組織的共同努力和堅持下,濱海生態得到恢復,而且有了穩定的綠海龜種群,“與海龜同游”成為旅游賣點,保護的同時又為當地帶來收入,形成良性循環。

圖/周志琴

在本地保護實踐中,周志琴介紹了海南濕地保護的四位分別位于會文、儋州灣、新盈灣、東寨港的護林員,在開展日常巡護工作的同時成為鳥類監測、愛鳥、護鳥的重要力量。

周志琴稱,社區保護是以村民為主導的保護,但社區保護無法一蹴而就,有關鍵人物更需有“群眾基礎”,當我們談論“社區保護”時,更應該去結合實際,多問一問當地需要“社區保護”嗎?社區有這個意愿嗎?

焦點三

多元視角下濱海濕地保護探索

如何在生態與生計之間找尋平衡,實現產業與自然環境的雙可持續發展,是行業監管者、參與者、從業者等共同面對的難題。為此,水產一線從業者劉季、智漁政策總監李勁松、海口畓榃濕地研究所所長盧剛以及媒體代表展開圓桌對話,以期在跨界交流、傾聽各方聲音的基礎之上,找到多元共治的出路。劉季從養殖戶的角度出發,他認為,雖然政府及多數養殖戶對水產養殖行業可持續發展有著共同的愿景,但在產業升級的過程中,即從低投入、高效益的粗放式養殖模式向標準化、成本加增的工廠化養殖模式轉型,一些養殖戶或變成打工者,收入也出現落差,生計矛盾日益凸顯。

那么,濱海濕地環境治理、產業有序發展以及養殖戶生計保障,應該如何尋求平衡?對此,盧剛坦言,各方要避免“自說自話”,要從對方的角度看問題,才能把溝通的渠道打開,找到探尋解決思路的機會。李勁松則表示,為真正推動政策落地,管理部門有充足的動力聽取各利益相關方的訴求,但政策語言如何轉譯為公眾容易理解的語言,公眾如何提升自身參與的意愿和能力等都仍在不斷探索與磨合。

各個從業背景的嘉賓開展圓桌對話 圖/陳明智

隨后,現場媒體從業者從傳播的角度提供了一些思路。以往媒體對政策的報道多是在政策出臺后,然而政策制定過程中的反復論證、調研和咨詢工作未能被完整呈現,填補這一空白點,或能促進公眾對政策的理解。

談及如何連接政府及管理對象,李勁松和盧剛都提到,在地的NGO有著不可或缺的一線優勢,需要發揮“橋梁”作用,既要進行信息的收集、整理,又要對信息進行轉譯。相信在多方的關注和積極討論之下,良好的、長效的溝通機制能夠被建立,共同推動會文的濱海濕地保護及水產產業轉型向好發展。

同時,結合嘉賓們的演講主題,為講好濱海濕地保護故事,引起更多人對可持續漁業、濱海濕地可持續發展的關注,在研討會“傳播工作坊”環節,設置三個議題,分別為:不能成為“明星”的生態系統,就不閃亮嗎?以期探究海洋生態系統的復雜性;既要“好水”又要“好魚”,如何平衡?以期探究海洋與產業之間的關系;在地力量如何參與濱海濕地保護?以期從社區參與保護的角度,探究人海關系。三組共產出8個與濱海濕地相關的故事線索,為現場媒體工作者提供了傳播選題參考。

工作坊中討論的三個小組 圖/陶興

研討會由中外對話和智漁聯合主辦,海南觀鳥會協辦,畓榃、藍絲帶、松鼠學堂等海南本土環保公益組織及相關管理部門對活動的順利開展提供大力支持。

排 版丨吳東妍

推薦

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn